Objekt des Monats

Objekt des Monats November & Dezember 2025

Die Rezeption Heinrich von Kleists in Japan

Seit über 100 Jahren wird das Werk Heinrich von Kleists in Japan rezipiert. Wie auch in anderen Ländern lässt sich die Rezeption in verschiedene Phasen gliedern, die von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt sind.

Masanori Manabe und Michael Mandelartz beschreiben im Kleist Handbuch drei wichtige Phasen:

1. Die Meiji-Zeit nach der Öffnung Japans 1868: Die „Formierungsphase der modernen japanischen Nation“ (S. 450), in der erste Übersetzungen westlicher literarischer Werke vorgenommen wurden. „Um die Jahrhundertwende bildet sich ein Kanon westlicher Literatur heraus, in dem auch Kleist seinen Platz findet“ (S. 450).

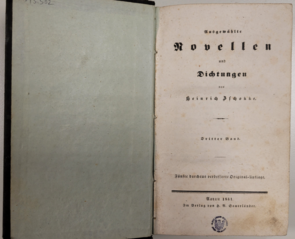

Der japanische Mediziner und Dichter Mori Ōgai wurde nach Deutschland entsandt, um sich mit westlicher Wissenschaft auseinanderzusetzen und war von 1884-1888 an der Berliner Charité tätig. In dieser Zeit befasste er sich ausgiebig mit der deutschen Literatur und fertigte nach seiner Rückkehr viele Übersetzungen deutscher Werke ins Japanische an. So übersetzte er Heinrich von Kleists Die Verlobung in St. Domingo (1890), Das Erbeben in Chili (1890) und Der Zweikampf im altjapanischen Stil (s. S. 450f.). Laut Manabe/Mandelartz wollte Mori mit diesen Übersetzungen vor allem die Novelle als Gattung in Japan bekannt machen. Ōgai Moris bekannteste Übersetzung ist jedoch seine Übertragung von Goethes Faust aus dem Jahr 1913 (vgl. ebd.). Diese wurde in der sich in Japan entwickelnden neuen Schriftsprache verfasst, die umgangssprachlicher war und sich weniger an der altjapanischen Bildungs- und Schriftsprache orientierte (vgl. S. 451).

2. Die Taishō- und frühe Shōwa-Zeit ab 1912: In dieser Periode gibt es in Japan eine „moderne japanische Literatursprache“, die in westlichen literarischen Strömungen wie dem Naturalismus Inspiration findet. Mit dem Aufkommen des „japanischen Imperialismus“ setzt zu dieser Zeit auch die patriotische Kleist-Rezeption ein“ (S. 450).

In dieser Phase, „nach der Festigung der Literatursprache“, steigt in Japan die „Quantität und Qualität der Übersetzungen aus der Weltliteratur“ (S. 451). Die meisten Werke von Heinrich von Kleist wurden in dieser Zeit zum ersten Mal ins Japanische übertragen und auch literaturwissenschaftlich interpretiert (s. S. 451). „Vor und während des Zweiten Weltkrieges“ wurde Kleist „als vorbildlicher preußischer Schriftsteller, Militär und Patriot dargestellt“ und somit ideologisch vereinnahmt (S. 451 f.).

Die Schriftstellerin Yoko Tawada, die ihre Texte auf Deutsch und Japanisch verfasst, hat sich mit der Kleist-Rezeption um 1910 kritisch und tiefgehend auseinandergesetzt.

3. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Japans: In dieser Phase wird Kleist in der Moderne verortet und ab „Mitte der 1990er Jahre erfährt er eine Wiederbelebung durch die japanische Gegenwartsliteratur“ (S. 450).

Das erste Theaterstück Kleists, das auf eine japanische Bühne gebracht wurde, war das Lustspiel Der zerbrochne Krug. Der renommierte japanischen Regisseur Koreya Senda inszenierte das Stück im Niessei-Theater in Tokyo im Jahr 1947 mit der Haiyūza Theaterkompanie (Vgl. S. 452). Die Übersetzung des Stücks stammte von Tomio Tezuka (vgl. ebd.).

Erst in den 1980er Jahren wurde Der Krug abermals in Japan aufgeführt: 1980 inszenierte das Amateurtheater in Sendai das Lustspiel und 1983 die Mingei-Theater-Company unter der Regie von Jūkichi Uno.

1988 führte ein Studententheater Kleists Penthesilea auf. Im Jahr 2003 folgte die Penthesilea-Inszenierung des deutschen Regisseurs Peter Gössner „in Fukuoka, Kyoto und Tokyo“ (S. 452).

In den 1990er Jahren sind Kleists Werke in Sammelbänden und Gesamtausgaben in Neuübersetzungen in Japan erschienen, was eine „erneute, intensive Kleist-Rezeption“ zur Folge hatte (S. 452). Manabe und Mandelartz betonen im Kleist Handbuch, dass Kleist auch auf intertextueller Ebene in der japanischen Literatur aufgegriffen und rezipiert wird: „Mehrere bekannte Schriftsteller beziehen sich in Interviews auf Kleist und benutzen Episoden aus Kleists Leben und Schriften in ihren Werken“ (S. 452). Besonders hervorzuheben sind die folgenden Werke, die alle im 21. Jahrhundert erschienen sind und auf besondere Weise auf Kleist intertextuell Bezug nehmen:

Durch Tetsushi Suwas Roman Der Mann von Übermorgen zieht sich Kleists Marionettentheater als wichtige Metapher „für die Verwirrung des Alltagshandelns durch Bewusstsein und Künstlichkeit“ (s. S. 452).

Kyojin Ōnishi nennt Heinrich von Kleist „neben anderen deutschen Dichtern und Philosophen in seinem Roman Der Abgrund“ (S. 452).

Im Roman The Beautiful Annabel Lee was Chilled and Killed des Literatur-Nobelpreisträgers Kenzaburō Ōe spielt Heinrich von Kleists Kohlhaas eine wichtige Rolle. Daneben werden weitere Texte Kleists „metaphorisch in den Roman verflochten, ohne dass die Person Kleist noch eine Rolle spielen würde“ (vgl. S. 452).

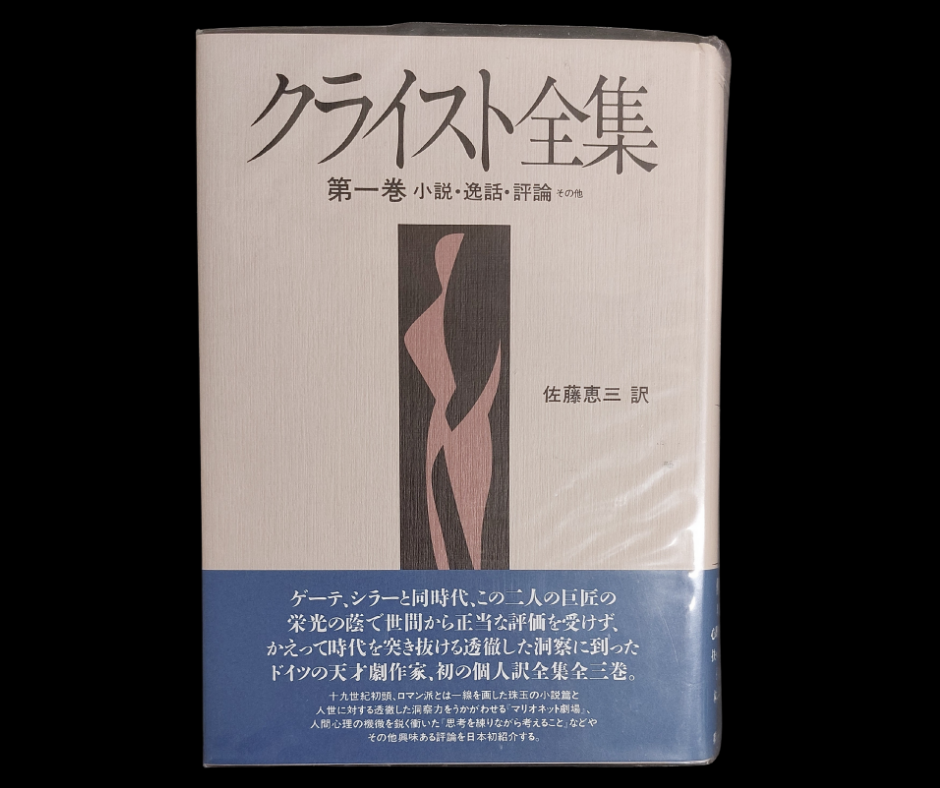

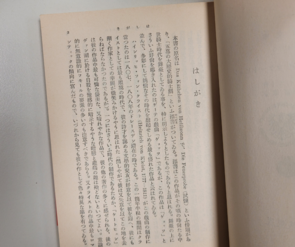

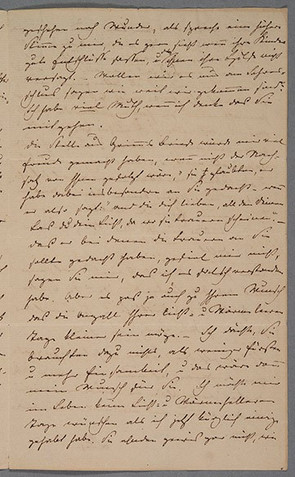

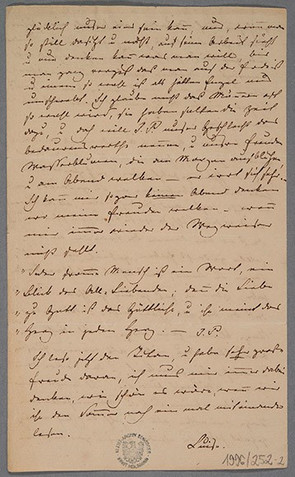

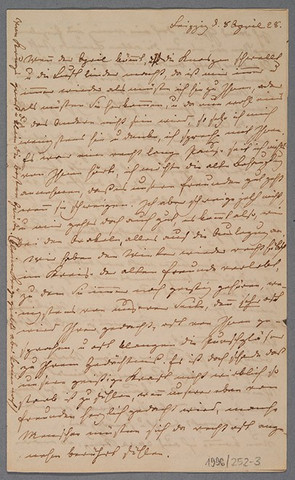

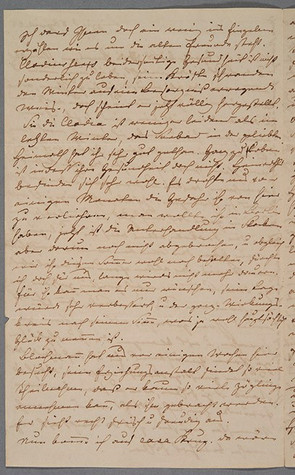

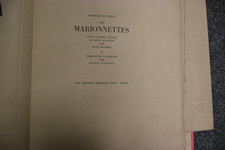

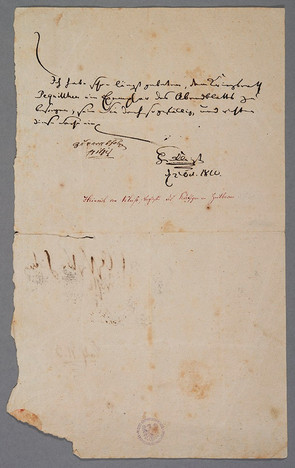

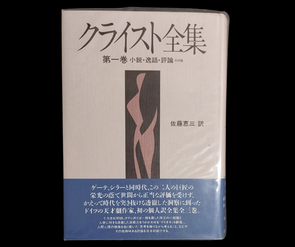

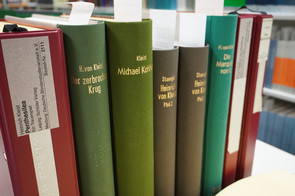

Das Objekt des Monats November ist eine Gesamtausgabe der Werke Heinrich von Kleists in der Übersetzung von Keizo Sato. Die Gesamtausgabe erschien in den späten 1990er Jahren. Das Objekt des Monats Dezember ist eine Gesamtausgabe von Kleists Briefen auf Japanisch aus dem Jahr 1979. Die Übertragung ins Japanische fertigte Kei Nakamura an. Die Ausgabe enthält eine persönliche Widmung des Übersetzers an den Kleist-Forscher und -Herausgeber Helmut Sembdner.

Primärquellen:

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 1: Romane, Erzählungen, Kritiken. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1998.

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 2: Dramen I. Übersetzt von Keizo Sato. Neufauflage. Chūsekisha: Tōkyō 2005.

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 3: Dramen II und Gedichte. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1995.

Kurashima, Mikio (Hg.): Vollständige Übersetzung von Kleists Briefen. Übersetzt von Kei Nakamura. Tokyo Publishing: Tokyo 1979.

Sekundärquelle:

Manabe, Masanori und Mandelartz, Michael: „Japan“. In: Kleist Handbuch. 2. Internationale Rezeption und Wirkung. Hrsg. von Ingo Breuer. J. B. Metzler: Stuttgart, Weimar 2009. S. 450-453.

2025

November & Dezember 2025 – Die Rezeption Kleists in Japan

Seit über 100 Jahren wird das Werk Heinrich von Kleists in Japan rezipiert. Wie auch in anderen Ländern lässt sich die Rezeption in verschiedene Phasen gliedern, die von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt sind.

Masanori Manabe und Michael Mandelartz beschreiben im Kleist Handbuch drei wichtige Phasen:

1. Die Meiji-Zeit nach der Öffnung Japans 1868: Die „Formierungsphase der modernen japanischen Nation“ (S. 450), in der erste Übersetzungen westlicher literarischer Werke vorgenommen wurden. „Um die Jahrhundertwende bildet sich ein Kanon westlicher Literatur heraus, in dem auch Kleist seinen Platz findet“ (S. 450).

Der japanische Mediziner und Dichter Mori Ōgai wurde nach Deutschland entsandt, um sich mit westlicher Wissenschaft auseinanderzusetzen und war von 1884-1888 an der Berliner Charité tätig. In dieser Zeit befasste er sich ausgiebig mit der deutschen Literatur und fertigte nach seiner Rückkehr viele Übersetzungen deutscher Werke ins Japanische an. So übersetzte er Heinrich von Kleists Die Verlobung in St. Domingo (1890), Das Erbeben in Chili (1890) und Der Zweikampf im altjapanischen Stil (s. S. 450f.). Laut Manabe/Mandelartz wollte Mori mit diesen Übersetzungen vor allem die Novelle als Gattung in Japan bekannt machen. Ōgai Moris bekannteste Übersetzung ist jedoch seine Übertragung von Goethes Faust aus dem Jahr 1913 (vgl. ebd.). Diese wurde in der sich in Japan entwickelnden neuen Schriftsprache verfasst, die umgangssprachlicher war und sich weniger an der altjapanischen Bildungs- und Schriftsprache orientierte (vgl. S. 451).

2. Die Taishō- und frühe Shōwa-Zeit ab 1912: In dieser Periode gibt es in Japan eine „moderne japanische Literatursprache“, die in westlichen literarischen Strömungen wie dem Naturalismus Inspiration findet. Mit dem Aufkommen des „japanischen Imperialismus“ setzt zu dieser Zeit auch die patriotische Kleist-Rezeption ein“ (S. 450).

In dieser Phase, „nach der Festigung der Literatursprache“, steigt in Japan die „Quantität und Qualität der Übersetzungen aus der Weltliteratur“ (S. 451). Die meisten Werke von Heinrich von Kleist wurden in dieser Zeit zum ersten Mal ins Japanische übertragen und auch literaturwissenschaftlich interpretiert (s. S. 451). „Vor und während des Zweiten Weltkrieges“ wurde Kleist „als vorbildlicher preußischer Schriftsteller, Militär und Patriot dargestellt“ und somit ideologisch vereinnahmt (S. 451 f.).

Die Schriftstellerin Yoko Tawada, die ihre Texte auf Deutsch und Japanisch verfasst, hat sich mit der Kleist-Rezeption um 1910 kritisch und tiefgehend auseinandergesetzt.

3. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Japans: In dieser Phase wird Kleist in der Moderne verortet und ab „Mitte der 1990er Jahre erfährt er eine Wiederbelebung durch die japanische Gegenwartsliteratur“ (S. 450).

Das erste Theaterstück Kleists, das auf eine japanische Bühne gebracht wurde, war das Lustspiel Der zerbrochne Krug. Der renommierte japanischen Regisseur Koreya Senda inszenierte das Stück im Niessei-Theater in Tokyo im Jahr 1947 mit der Haiyūza Theaterkompanie (Vgl. S. 452). Die Übersetzung des Stücks stammte von Tomio Tezuka (vgl. ebd.).

Erst in den 1980er Jahren wurde Der Krug abermals in Japan aufgeführt: 1980 inszenierte das Amateurtheater in Sendai das Lustspiel und 1983 die Mingei-Theater-Company unter der Regie von Jūkichi Uno.

1988 führte ein Studententheater Kleists Penthesilea auf. Im Jahr 2003 folgte die Penthesilea-Inszenierung des deutschen Regisseurs Peter Gössner „in Fukuoka, Kyoto und Tokyo“ (S. 452).

In den 1990er Jahren sind Kleists Werke in Sammelbänden und Gesamtausgaben in Neuübersetzungen in Japan erschienen, was eine „erneute, intensive Kleist-Rezeption“ zur Folge hatte (S. 452). Manabe und Mandelartz betonen im Kleist Handbuch, dass Kleist auch auf intertextueller Ebene in der japanischen Literatur aufgegriffen und rezipiert wird: „Mehrere bekannte Schriftsteller beziehen sich in Interviews auf Kleist und benutzen Episoden aus Kleists Leben und Schriften in ihren Werken“ (S. 452). Besonders hervorzuheben sind die folgenden Werke, die alle im 21. Jahrhundert erschienen sind und auf besondere Weise auf Kleist intertextuell Bezug nehmen:

Durch Tetsushi Suwas Roman Der Mann von Übermorgen zieht sich Kleists Marionettentheater als wichtige Metapher „für die Verwirrung des Alltagshandelns durch Bewusstsein und Künstlichkeit“ (s. S. 452).

Kyojin Ōnishi nennt Heinrich von Kleist „neben anderen deutschen Dichtern und Philosophen in seinem Roman Der Abgrund“ (S. 452).

Im Roman The Beautiful Annabel Lee was Chilled and Killed des Literatur-Nobelpreisträgers Kenzaburō Ōe spielt Heinrich von Kleists Kohlhaas eine wichtige Rolle. Daneben werden weitere Texte Kleists „metaphorisch in den Roman verflochten, ohne dass die Person Kleist noch eine Rolle spielen würde“ (vgl. S. 452).

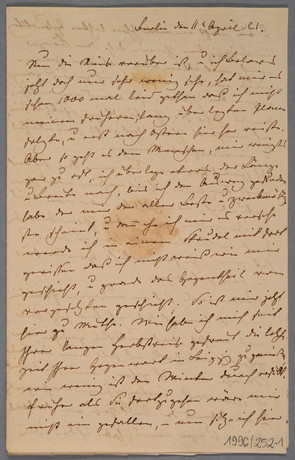

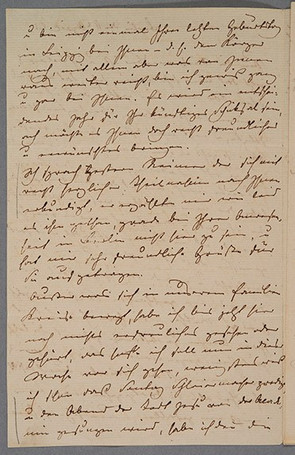

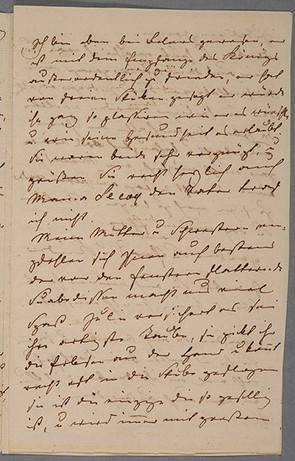

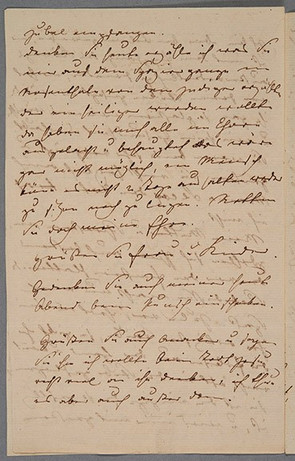

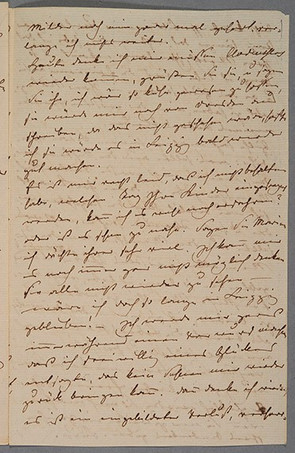

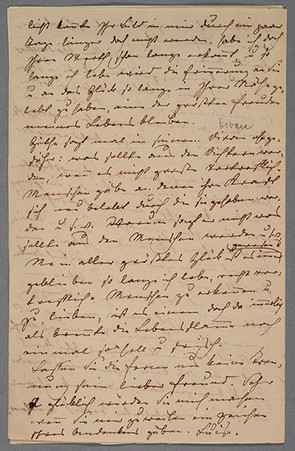

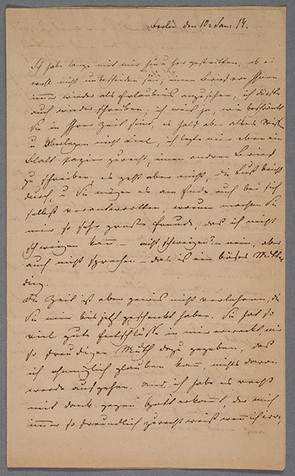

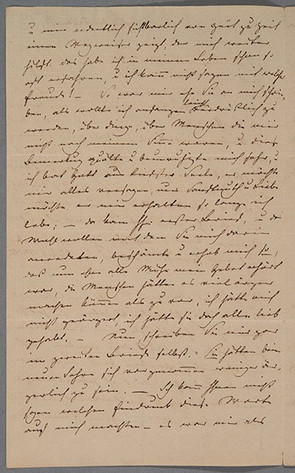

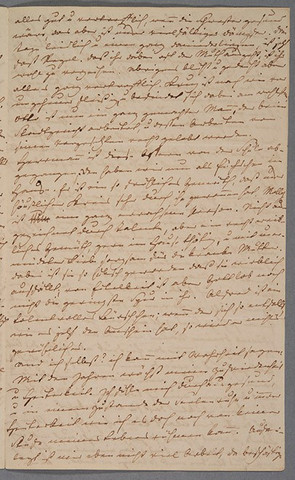

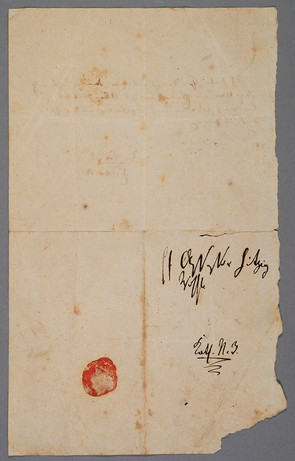

Das Objekt des Monats November ist eine Gesamtausgabe der Werke Heinrich von Kleists in der Übersetzung von Keizo Sato. Die Gesamtausgabe erschien in den späten 1990er Jahren. Das Objekt des Monats Dezember ist eine Gesamtausgabe von Kleists Briefen auf Japanisch aus dem Jahr 1979. Die Übertragung ins Japanische fertigte Kei Nakamura an. Die Ausgabe enthält eine persönliche Widmung des Übersetzers an den Kleist-Forscher und -Herausgeber Helmut Sembdner.

Primärquellen:

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 1: Romane, Erzählungen, Kritiken. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1998.

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 2: Dramen I. Übersetzt von Keizo Sato. Neufauflage. Chūsekisha: Tōkyō 2005.

Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 3: Dramen II und Gedichte. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1995.

Kurashima, Mikio (Hg.): Vollständige Übersetzung von Kleists Briefen. Übersetzt von Kei Nakamura. Tokyo Publishing: Tokyo 1979.

Sekundärquelle:

Manabe, Masanori und Mandelartz, Michael: „Japan“. In: Kleist Handbuch. 2. Internationale Rezeption und Wirkung. Hrsg. von Ingo Breuer. J. B. Metzler: Stuttgart, Weimar 2009. S. 450-453.

Buchdeckel von: Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 1: Romane, Erzählungen, Kritiken. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1998.

Buchdeckel von: Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 2: Dramen I. Übersetzt von Keizo Sato. Neufauflage. Chūsekisha: Tōkyō 2005.

Buchdeckel von: Kleist, Heinrich von: Die gesammelten Werke von Kleist, Band 3: Dramen II und Gedichte. Übersetzt von Keizo Sato. Chūsekisha: Tōkyō 1995.

Buchdeckel von: Kurashima, Mikio (Hg.): Vollständige Übersetzung von Kleists Briefen. Übersetzt von Kei Nakamura. Tokyo Publishing: Tokyo 1979.

Heinrich von Kleist – Der zerbrochne Krug in Spanien

In diesem Monat steht die Übersetzung und Rezeption von Kleists „Der zerbrochne Krug“ in Spanien im Mittelpunkt. Unser Objekt des Monats Oktober ist eine Ausgabe des Krugs auf Katalanisch.

Kleist, Heinrich von: El Cántir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

Übersetzungen:

Einen Überblick über die Übersetzungstradition in Spanien bietet das digital verfügbare Diccionario Histórico de la Traducción en España (Historisches Wörterbuch der Übersetzung in Spanien), eine von Forscherinnen und Forschern gepflegte Datenbank. Im Artikel zu den Übertragungen von Kleists Werken ins Spanische, Baltische und Katalanische von Prof. Dr. Berit Balzer der Universität Madrid erfährt man, dass die „Marquise von O….“ das erste Werk von Kleist war, das in Spanien erschienen ist. Wer 1924 das Werk übersetzte, ist nicht bekannt (s. DHTE).

Der zerbrochne Krug oder El cántaro roto wurde erst im Jahr 1973 in der spanischen Übersetzung von Feliu Formosa in einem Sammelband gemeinsam mit Penthesilea und Prinz Friedrich von Homburg der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Jahr 2006 wurde Der zerbrochneKrug zusammen mit Das Erdbeben in Chili und Die Marquise von O…. in einer Neuübersetzung von Emilio J. González García erneut herausgegeben (s. DHTE).

Die erste Übersetzung eines Werks von Heinrich von Kleist ins Katalanische verfasste Ernest Martínez Ferrando im Jahr 1935. Die Dramenwerke Der zerbrochne Krug sowie Penthesilea wurden erstmals von Feliu Formosa im Jahr 1988 und 2000 ins Katalanische übertragen (s. DHTE). Feliu Formosa Torres, 1934 in Sabadell geboren, ist ein katalanischer Dramaturg, Dichter und Übersetzer, der zahlreiche Werke deutscher Dichter ins Spanische und Katalanische übertragen hat.

1986 erschien eine erwähnenswerte Ausgabe mit Doppelübersetzung von Über das Marionettentheater ins Baskische und Spanische, die einen Meilenstein in der Rezeption Kleists in Spanien ausmacht. Die Einführung und die spanische Übersetzung stammen von Kosme de Barañano, die erste Übersetzung ins Baskische vom spanischen Dichter Jon Juaristi. Es folgte eine weitere Übertragung desselben Textes ins Baskische von Xabier Mendiguren im Jahr 1993. Der zerbrochne Krug wurde nach aktuellem Stand noch nicht ins Baskische übersetzt (s. DHTE).

Theaterrezeption:

Möchte man wissen, welche Stücke von Kleist wann in Spanien aufgeführt wurden, wird man im digitalen Archiv des Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música fündig. Hier werden alle Inszenierungen mit ausführlichen Zusatzinformationen gelistet. Ebenso findet man zu vielen Einträgen digitalisierte Pressestimmen, Veranstaltungsflyer und Fotografien.

Aus den Archivdaten geht hervor, dass Der zerbrochneKrug das erste Theaterstück von Kleist war, das auf einer spanischen Bühne aufgeführt wurde: 1953 brachte das Theater María Guerrero in Madrid das Lustspiel in einer Übersetzung von Manuel Manzanares unter der Regie von Manuel Collado auf die Bühne. Es folgten in den 1980er bis 2000er Jahren zahlreiche Inszenierungen des Krugs an spanischen Theaterhäusern. Zuletzt wurde Kleists Lustspiel 2004 am Teatro Galileo in Madrid unter der Regie von Víctor Velasco aufgeführt.

Ebenso erwähnenswert ist die Uraufführung der katalanischen Fassung des Krugs: El càntir trencat am 12. Dezember 1986 im Centre Cultural de la Caixa de Terrassa. Die Inszenierung beruhte auf der katalanischen Übertragung von Feliu Formosa, die zwei Jahre später mit einem Vorwort des Regisseurs Pau Monterde veröffentlicht wurde (s. o.).

Mehr Informationen zur Rezeption Kleists und des Käthchens von Heilbronn in Spanien finden Sie auch in unserem OdM-Artikel vom April 2023 mit dem Titel „Rezeptionen Kleists – Käthchen von Heilbronn“.

Primärquelle:

Kleist, Heinrich von: El Càntir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

Sekundärquellen:

Balzer, Berit: „Kleist, Heinrich von“. Aktual. v. Luis Pegenaute. In: DHTE - Diccionario Histórico de la Traducción en España: https://phte.upf.edu/dhte/aleman/kleist-heinrich-von/ (Letzter Zugriff: 01.10.2025).

Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música: „Heinrich von Kleist“. INAEM: https://www.teatro.es/profesionales/heinrich-von-kleist-3309/estrenos/el-cantaro-roto-7469 (Letzter Zugriff: 01.10.2025)

Grünewald, Heidi: „Spanien, Mittel- und Südamerika“. In: Kleist Handbuch. 2. Internationale Rezeption und Wirkung. Hrsg. von Ingo Breuer. J. B. Metzler: Stuttgart, Weimar 2009. S. 440-444.

Buchdeckel von: Kleist, Heinrich von: El Cántir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

Titelseite von: Kleist, Heinrich von: El Cántir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

S. 146, Auszug aus: Kleist, Heinrich von: El Cántir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

S. 147, Auszug aus: Kleist, Heinrich von: El Cántir Trencat. Übersetzung von Feliu Formosa. Mit einem Vorwort von Pau Monterde. Collecció popular de teatre clàssic universal. Insitut del Teatre Disputació de Barcelona: Barcelona 1988.

Heinrich von Kleist – Der zerbrochne Krug in Skandinavien

Der zerbrochne Krug von Heinrich von Kleist wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Wir haben einige dieser Übersetzungen im Kleist-Archiv Sembdner vorliegen und werden in diesem Artikel und auch in den folgenden Monaten beispielhafte Ausgaben aus unserem Bestand vorstellen und die internationale Rezeption des Zerbrochnen Krugs näher unter die Lupe nehmen. Zunächst steht in diesem Monat die Übersetzung und Rezeption von Kleists Lustspiel in Skandinavien im Mittelpunkt.

Unsere Objekte des Monats August sind Ausgaben des Krugs auf Schwedisch und Dänisch.

1. Kleist, Heinrich von: Den Sönderslagna Krukan. Übersetzung von Nils Personne. Überarbeitung für das Radio von Hjalmar Gullberg. Radiotjänsts teaterbibliotek 146. Bonniers Boktryckeri: Stockholm 1956.

2. Kleist, Heinrich von: Den skårede krukke. Lystspil. Übersetzung von Niels Brunse. Nu&Da Forlaget Per Kofod: Kopenhagen 1992.

Obwohl schon sehr lange eine Kleist-Rezeption in Dänemark, Norwegen und Schweden besteht und alle Erzählungen Kleists zugänglich gemacht wurden, ist „die Theaterrezeption nicht umfassend“ (Vestli 447) und Kleists dramatisches Werk bislang nicht vollständig ins Schwedische, Norwegische und Dänische übertragen worden. Eine Ausnahme stellt jedoch Der zerbrochne Krug dar, der sich „besonderer Beliebtheit erfreut“ (Vestli 446).

Dänemark

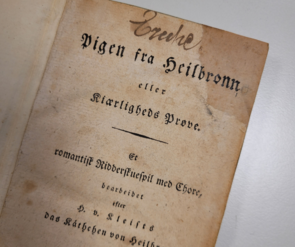

Bereits 1818 feierte, wie Rüdiger Wartusch in einer sorgsamen Spurensuche, die im KLAS in den Heilbronner Kleist-Schriften als NF 1 erschienen ist, „Käthchens Kopenhagener Schwester Maria“ als früheste Kleist-Übersetzung, auch auf dem Kopenhagener Theater als „Pigen fra Heilbronn eller Kaerlgheds Prove“ Premiere. 1871 übersetzte zudem Fredrik Winkel Horn ein Werk Kleists ins Dänische: Michael Kohlhaas. Fast ein Jahrhundert später erschien die erste Gesamtausgabe von Kleists Erzählungen in der Übersetzung von Niels Brunse. Das Käthchen von Heilbronn und Der zerbrochne Krug wurden 1990 und 1992 ebenfalls von Brunse ins Dänische übertragen. Obwohl von einer „gewissen Kleist-Tradition“ am Königlichen Theater in Kopenhagen die Rede sein kann (Vestli 447), wurde Kleists Lustspiel dort noch nie auf die Bühne gebracht. Zuletzt inszenierte am „Det Kongelige Teater“ die norwegische Theaterregisseurin Sigrid Strøm Reibo in der Spielzeit 2019/2020 Kleists Penthesilea.

Norwegen

Das Erzählwerk Heinrich von Kleists wurde kaum rezipiert, das dramatische Werk hingegen fast vollständig zugänglich gemacht. Besonders hervorzuheben ist die Rezeption des Zerbrochnen Krugs, denn „das Stück ist nicht nur in die beiden offiziellen norwegischen Schriftsprachen mehrmals übersetzt worden, sondern liegt auch in für den Rundfunk gestalteten Mundartversionen vor (Vestli 447). Allerdings wurde auf den größten und bedeutendsten Theaterbühnen Norwegens in Oslo und Bergen bislang noch nie ein Kleist-Werk aufgeführt.

Schweden

Im Jahr 1895 übertrug Nils Personne erstmals ein Kleist-Drama ins Schwedische, nämlich den Zebrochnen Krug. Neuere Übersetzungen und Bearbeitungen basieren häufig auf Personnes ursprünglicher Übertragung. In Stockholm wurde 1916 unter der Regie von Tor Hedberg Der zerbrochne Krug im Königlichen Dramatischen Theater (Dramaten) aufgeführt. Es folgten keine Aufführungen des Stücks mehr auf großen schwedischen Bühnen, aber dafür hatten „kleine Provinzbühnen und freie Gruppen […] das Stück mehrmals im Spielplan“ (Vestli 447).

Primärquellen:

1. Kleist, Heinrich von: Den Sönderslagna Krukan. Übersetzung von Nils Personne. Überarbeitung für das Radio von Hjalmar Gullberg. Radiotjänsts teaterbibliotek 146. Bonniers Boktryckeri: Stockholm 1956.

2. Kleist, Heinrich von: Den skårede krukke. Lystspil. Übersetzung von Niels Brunse. Nu&Da Forlaget Per Kofod: Kopenhagen 1992.

Sekundärquellen:

Vestli, Elin Nesje: „Internationale Rezeption und Wirkung: Skandinavien“. In: Kleist Handbuch. Hrsg. von Ingo Breuer. J. B. Metzler: Stuttgart, Weimar 2009. S. 446-447.

Wartusch, Rüdiger: Käthchens Kopenhagener Schwester Maria. Eine Dokumentation der frühesten Kleist-Übersetzung. Heilbronn: Stadtbücherei, Kleist-Archiv Sembdner 1998. (Heilbronner Kleist-Schriften, NF 1., hrsg. Im Auftrag der Stadt von Günther Emig u. Anton Philipp Knittel.)

Buchdeckel: Kleist, Heinrich von: Den Sönderslagna Krukan. Übersetzung von Nils Personne. Überarbeitung für das Radio von Hjalmar Gullberg. Radiotjänsts teaterbibliotek 146. Bonniers Boktryckeri: Stockholm 1956.

Kleist in der Oper

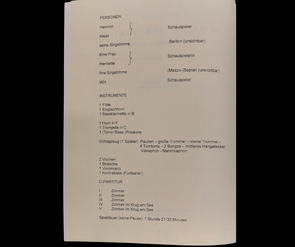

Wimberger, Gerhard: Heinrich und Kleist. Musik - Theater - Szenen. Für 3 Schauspieler, 2 Sänger und Instrumente. Particell. Alkor-Edition Kassel 2004.

Wimberger, Gerhard: Heinrich und Kleist. Musik - Theater - Szenen. Für 3 Schauspieler, 2 Sänger und Instrumente. Particell. Alkor-Edition Kassel 2004.

Wimberger, Gerhard: Heinrich und Kleist. Musik - Theater - Szenen. Für 3 Schauspieler, 2 Sänger und Instrumente. Particell. Alkor-Edition Kassel 2004.

Wimberger, Gerhard: Heinrich und Kleist. Musik - Theater - Szenen. Für 3 Schauspieler, 2 Sänger und Instrumente. Particell. Alkor-Edition Kassel 2004.

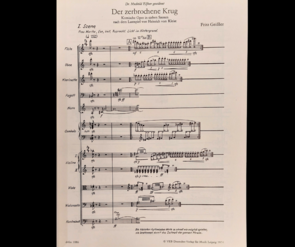

Nicht nur Der zerbrochne Krug von Heinrich von Kleist wurde für die Oper adaptiert und vertont, sondern auch Kleists Leben. Unser Objekt des Monats Juli ist das Particell von Gerhard Wimbergers Oper: Heinrich und Kleist. Musik - Theater – Szenen (2004), das zum Bestand des Kleist-Archivs Sembdner zählt.

Gerhard Wimberger (*1923 - † 2016) war ein bedeutender österreichischer Komponist und Dirigent. 2004 vollendete Wimberger seine Kleist-Oper, die sowohl von den letzten Stunden des Dichters und seinem gemeinsamen Freitod mit Henriette Vogel am 21. November 1811 als auch von dem Schicksal eines Paares in der Gegenwart handelt. Wimbergers Libretto enthält zahlreiche Auszüge aus originalen Briefen Heinrich von Kleists und Henriette Vogels. 2011 fand die konzertante Uraufführung des Werks in der Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt (Oder) statt. Bislang wurde Heinrich und Kleist aber noch nicht als Oper uraufgeführt.

Wimbergers Komposition steht in einer langen Tradition musikalischer Werke, die entweder Kleists Leben, Wirken und insbesondere seinen Tod zum Inhalt haben oder dem Dichter gewidmet wurden.

Winfried Radekes (*1940) Oper „Die Nacht des Cherub“ wurde als originelle Produktion der Neukönner Oper am 30. Oktober 1999 uraufgeführt. Sie handelt wie auch Wimbergers Kleist-Oper vom tragischen Lebensende Heinrich von Kleists. So steht im Zentrum der Handlung die allerletzte Nacht des Dichters. Das Libretto stammte vom Regisseur des Stücks Rudolf Danker, der ebenfalls auf Originalzitate Heinrich von Kleists zurückgriff.

Der zeitgenössische Komponist Rainer Rubbert (*1957) komponierte im Auftrag des Brandenburger Theaters auch eine Oper über Heinrich von Kleist. Die tragikomische Oper Kleist wurde am 22. März 2008 uraufgeführt. Das Libretto verfasste die Schriftstellerin Tanja Langer. Eine Kurzdokumentation über die Entstehung der Oper sowie Mitschnitte der Generalprobe sind auf dem YouTube-Kanal des Komponisten verfügbar.

Zahlreiche Werke sind dem Dichter Heinrich von Kleist gewidmet. So ist z. B. Joseph Joachims (*1831 - † 1907) Elegische Ouvertüre (Op.13) von 1856 „Dem Andenken des Dichters Heinrich von Kleist“ gewidmet. Ein Jahr nach Abschluss der Komposition wurde die Ouvertüre uraufgeführt, jedoch erst 1878 veröffentlicht. Auch der Komponist Richard Wetz (*1875 - † 1935) komponierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Kleist-Ouvertüre (Op.16), die 1906 und 1907 mehrfach aufgeführt wurde. Die Komposition enthält ein Epigramm Friedrich Hölderlins.

Mehr zu Heinrich von Kleist und seinem Bezug zur Musik kann man ab dem 08. Oktober 2025 in der neuen Dauerausstellung „Kleist und die Musik“ des Kleist Museum in Frankfurt (Oder) erfahren.

Primärquelle:

Wimberger, Gerhard: Heinrich und Kleist. Musik - Theater - Szenen. Für 3 Schauspieler, 2 Sänger und Instrumente. Particell. Alkor-Edition Kassel 2004.

Sekundärquellen:

Boisits, Barbara: „Wimberger, Gerhard“. In: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits. https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e702. (Letzte Änderung: 16.10.2016, letzter Zugriff: 01.07.2025).

Deutschlandfunk Kultur: Hommage an einen „armen Heinrich“. In: Deutschlandfunk Kultur, Podcast: Konzert: Archiv 21.11.2011: https://www.deutschlandfunkkultur.de/hommage-an-einen-armen-heinrich-100.html. (Letzter Zugriff: 01.07.2025).

Kerner, Andrea: „Unkomponierbar“. Porträt Heinrich von Kleist. In: Concerti, 28.10.2011: https://www.concerti.de/portraets/heinrich-von-kleist-unkomponierbar/. (Letzter Zugriff: 01.07.2025).

Musikproduktion Hoeflich: Joachim, Joseph. Vorwort. In: https://repertoire-explorer.musikmph.de/de/produkt/joachim-joseph-3-2/. (Letzter Aufruf: 01.07.2025).

Musikproduktion Hoeflich: Wetz, Richard. Vorwort. In: https://repertoire-explorer.musikmph.de/de/produkt/wetz-richard/. (Letzter Aufruf: 01.07.2025).

Neuköllner Oper: Die Nacht des Cherub. Bühnenstück. In: Neuköllner Oper Homepage: https://www.neukoellneroper.de/performance/die-nacht-des-cherub/. (Letzter Aufruf: 01.07.2025).

Neuköllner Oper: Winfried Radeke. In: Neuköllner Oper Homepage: https://www.neukoellneroper.de/artist/winfried-radeke/. (Letzter Aufruf: 01.07.2025).

Rubbert, Rainer: Oper. In: Rainer Rubbert Komponist, Homepage: https://rainer-rubbert.de/wordpress/oper/. (Letzter Aufruf: 01.07.2025).

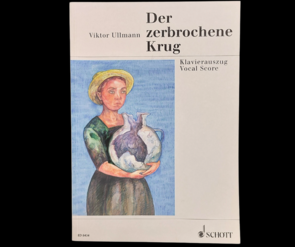

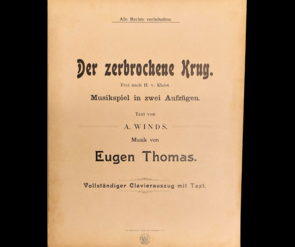

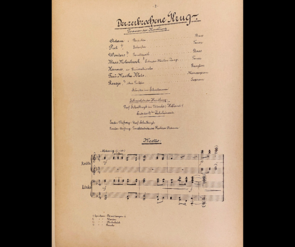

Kleists „Der zerbrochene Krug“ in der Oper

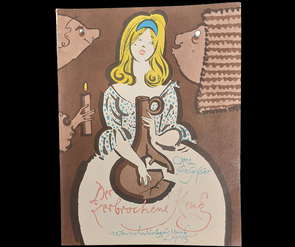

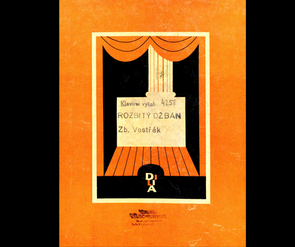

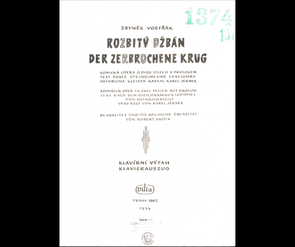

Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrfach von renommierten Komponisten für die Oper adaptiert und vertont. Unsere Objekte des Monats Juni sind Partituren der Krug-Opern der Komponisten Zbyněk Vostřák, Fritz Geißler, Viktor Ullmann und Thomas Eugen. Die abgebildeten Partituren gehören zum Bestand des Kleist-Archiv Sembdner.

Zbyněk Vostřák (*1920 in Prag, † 1985 in Strakonice) war ein bekannter tschechischer Komponist und Dirigent. Er war für viele Jahre am Prager Konservatorium als Dozent tätig. In den 1960er Jahren nutze er Schönbergs Zwölftontechnik für seine Kompositionen und entwickelte später auch eine eigene Kompositionstechnik. Seine Krug-Adaption Rozbitý Džbán, eine komische Oper in zwei Teilen mit Prolog, mit einem Libretto des berühmten Prager Opernregisseurs Karel Jernek, wurde 1962 unter Vostřáks Leitung beim Tschechoslowakischen Rundfunk Prag aufgenommen. Für die Aufnahme, die erstmals am 13. September 1962 ausgestrahlt wurde, erhielt er den 5. Preis eines Kompositionswettbewerbs des IMC (Internationaler Musikrat des UNESCO). Im Folgejahr wurde die Oper von der Akademie der Darstellenden Künste in Prag inszeniert und am 08. November 1963 im DISK-Theater uraufgeführt. 1964 wurde Vostřáks Oper auch vom Opernhaus in Frankfurt an der Oder inszeniert. Im Kleist-Archiv Sembdner liegt die Klavierauszug der Oper in einer zweisprachigen Ausgabe (Tschechisch und Deutsch) vor.

Fritz Geißler, (*1921 in Wurzen, † 1984 in Bad Saarow) war einer der wichtigsten Sinfoniekomponisten der DDR. Er lehrte an den Musikschulen in Leipzig und Dresden Komposition und war Vorsitzender des Leipziger Komponistenverbandes. Neben Solokonzerten für verschiedene Instrumente, Sinfonien, Oratorien und Kantaten komponierte Geißler auch vier Opern. Eine davon ist Geißlers komische Oper in sieben Szenen: Der zerbrochene Krug. Die Oper wurde noch zu Lebzeiten des Komponisten im Jahr 1971 in Leipzig uraufgeführt.

Der Komponist und Dirigent Viktor Ullmann (*1898 in Teschen, damaliges Österreich- Ungarn), vertonte Kleists Lustspiel im Jahr 1942. Kurz nach der Vollendung der Oper wurde er gemeinsam mit vielen anderen jüdischen Musikern und Künstlern in das Ghetto Theresienstadt deportiert. 1944 wurde im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. In den 1990er Jahren wurden Ullmanns Werke nach und nach wiederentdeckt und aufgeführt, dennoch gilt der Großteil seiner Kompositionen als verschollen. Seine Oper in einem Akt „Der zerbrochene Krug“ wurde erstmals 1996 bei den Dresdner Musikfestspielen uraufgeführt.

Neben diesen bekannten Opernadaptionen von Kleists Lustspiel, gibt es auch weitere, unbekanntere Vertonungen, wie etwa das Musikspiel Der zerbrochne Krug von Eugen Thomas, das bislang noch nicht aufgeführt wurde. Eugen Thomas (*1863 in Java, † 1922 in Gmunden) war als Dirigent und Komponist in Indonesien, den Niederlanden und in Österreich tätig. In Wien war er Leiter der Chordirigentenschule am Konservatorium der Musikakademie. Er komponierte Klavierwerke, Kammer- und Orchestermusik sowie zwei Opernwerke. Das Libretto für das Musikspiel in zwei Aufzügen Der zerbrochene Krug stammt aus der Feder des Regisseurs, Schauspielers und Theaterwissenschaftlers Adolf Winds (*1855 in Wien, † 1927 in Leipzig). Im Kleist-Archiv Sembdner findet man die erste und einzige Ausgabe des nie im Handel erschienenen Klavierauszugs dieser Oper. Dieses seltene Exemplar ist ein Privatdruck, vermutlich aus dem Jahr 1890.

Mehr zu Heinrich von Kleist und seinem Bezug zur Musik kann man ab dem 08. Oktober 2025 in der neuen Dauerausstellung „Kleist und die Musik“ des Kleist Museum in Frankfurt (Oder) erfahren.

Primärquellen:

Geißler, Fritz: Der zerbrochene Krug. Komische Oper in sieben Szenen nach dem Lustspiel von Heinrich von Kleist. Partitur. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik 1974.

Thomas, Eugen: Der zerbrochene Krug. Frei nach H. v. Kleist. Musikspiel in zwei Aufzügen. Text von A. Winds. Musik von Eugen Thomas. Vollständiger Klavierauszug mit Text. Privatdruck, Wien: Eberle & Co. (ca. 1890). Folio.

Ullmann, Viktor: Der zerbrochene Krug. Oper nach Kleist. Op. 36 (1942). Klavierauszug von Israel Yinon. Mainz: Schott Musik 2000.

Vostřák, Zbyněk: Rozbitý Džbán. Komische Oper in zwei Teilen mit Prolog. Text nach dem gleichnamigen Lustspiel von Heinrich Kleist, verfasst von Karel Jernek. Bearbeitet und ins Deutsche übersetzt von Robert Brock. Klavierauszug. Prag: Dilia 1962.

Sekundärquellen:

Dielitz, Alexandra Maria: Musik am Rande des Lebens. Komponisten in Theresienstadt. BR Klassik. Sendung „KlassikPlus“ vom 17.10.2019.: www.br-klassik.de/themen/klassik-entdecken/theresienstadt-75-jahre-todestage-ullmann-haas-krasa-100.html (letzter Aufruf: 28.05.2025).

Fastl, Christian: Art. „Thomas, Eugen“. In: Österreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 15.5.2006, letzter Aufruf: 28.5.2025).

Fritz Geißler Gesellschaft e. V.: Biographie. In: Fritz Geißler Homepage: www.fritz-geissler.de/bio_index.html (letzte Änderung: 2021, letzter Aufruf: 30.05.2025).

Mann, Ernst et al. (Hg.): Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz Musiker in Wort und Bild. Eine illustrierte Biographie der gesamten alldeutschen Musikwelt. Leipzig: Bruno Volger Verlagsbuchhandlung 1909, S. 453.

National Theatre of the Czech Republic: Karel Jernek – Biography. In: www.narodni-divadlo.cz/en/profile/karel-jernek-1596229 (letzter Zugriff: 30.05.2025).

Ulrich, Paul S.: „Ullmann, Viktor Josef“. In: Biographisches Verzeichnis für Theater, Tanz und Musik. Band 2 M-Z. Berlin: Berlin Verlag 1997. S. 1923.

Valden, Milan: Před sto lety se narodil skladatel a dirigent Zbyněk Vostřák. In: Opera +: operaplus.cz/pred-sto-lety-se-narodil-skladatel-a-dirigent-zbynek-vostrak/ (letzte Änderung: 10.06.2020, letzter Aufruf: 30.05.2025.

Heinrich von Kleist - Der zerbrochne Krug

Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist ist in drei Fassungen überliefert: Die älteste ist Kleists handschriftliche Fassung, die teilweise erhalten geblieben ist und zahlreiche Korrekturen des Autors und ein Vorwort beinhaltet. Die zweite erhaltene Fassung ist ein Auszug des Theaterstücks, den Kleist selbst in seiner Zeitschrift „Phöbus“ veröffentlicht hat. Die dritte überlieferte Fassung stammt aus dem Jahr 1811 und besteht aus dem Erstdruck des ungekürzten Theaterstücks.

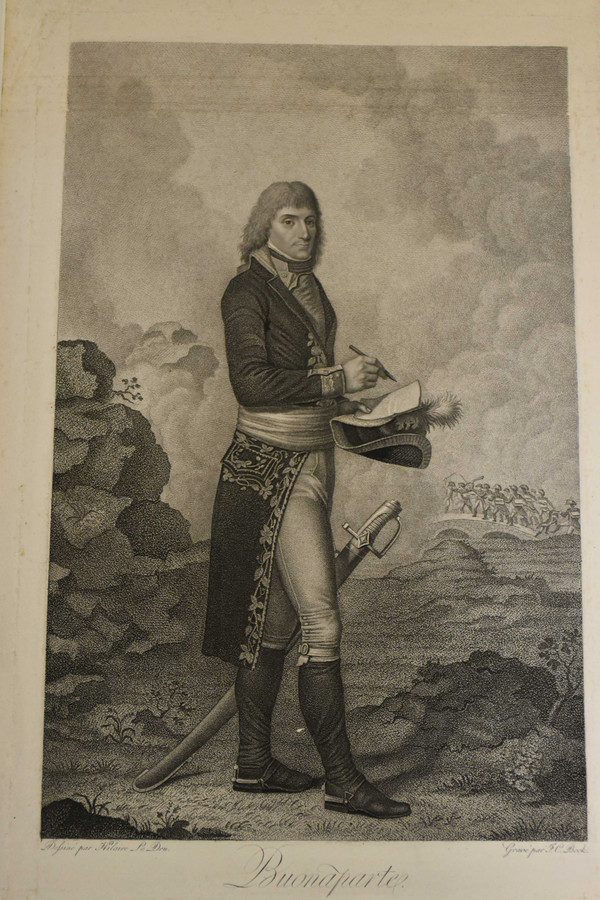

In seinem handschriftlich überlieferten Vorwort erklärt Heinrich von Kleist, wie er auf die Thematik seines Stücks gekommen ist. Die ausschlaggebende Inspiration für das Lustspiel soll Kleist im Jahr 1802 in der Schweiz bei der Betrachtung eines Kupferstichs in der Stube seines Freundes Heinrich Zschokke erhalten haben. Bei dem besagten Kupferstich handelt es sich um „La cruche cassée“ von Jean Jaques Le Veau, nach einem Gemälde von Debucourt. Da das Gemälde viel interpretatorischen Spielraum bot, entschlossen sich die drei Freunde Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland und Heinrich von Kleist dazu ihre jeweiligen Interpretationen der auf dem Gemälde dargestellten Geschehnisse in einem Schreib-Wettstreit in Worte zu fassen. In unserem Artikel zum Objekt des Monats Dezember 2022 können Sie mehr über Zschokkes „Krug“ erfahren. Es wird vermutet, dass Kleist 1802 die Arbeit an seinem Theaterstück in der Schweiz begann und schließlich 1806 in Königsberg vollendete. Zwei Jahre später wurde Der zerbrochene Krug unter der Regie von Johann Wolfgang von Goethe im Hoftheater in Weimar uraufgeführt, war jedoch ein Misserfolg. Lange Zeit galt das Stück insbesondere wegen seiner Länge als ungeeignet für die Bühne. Heute ist Der Krug aus den Theatern gar nicht mehr wegzudenken und wird weltweit inszeniert.

Von Kleists Theaterstück gibt es heute zahlreiche Ausgaben und Fassungen, manche sind aufwendig illustriert und verziert, andere sind Adaptionen in Mundart oder moderne Umarbeitungen als Comic und Kinderbuch. Darüber hinaus ist der Der zerbrochene Krug die Vorlage einer gleichnamigen Oper. Kleists Lustspiel wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt – im Kleist-Archiv Sembdner findet man das Theaterstück u. a. auf Türkisch, Französisch, Japanisch und Koreanisch. Außerdem können Interessierte und Forschende im KLAS Unterrichtsmaterialien zum Zerbrochnen Krug sowie zahlreiche Adaptionen, Fassungen, Begleitwerke und Partituren sichten.

In den nächsten Monaten werden wir nach und nach ein paar besondere Fassungen und Ausgaben des Lustspiels als Objekte des Monats vorstellen.

Unser Objekt des Monats Mai ist eine Ausgabe des Theaterstücks Der zerbrochne Krug von Heinrich von Kleist aus dem Jahr 1892 mit Illustrationen von Karl Becker, die zum Bestand des Kleist-Archivs Sembdner gehört.

Primärliteratur

Der zerbrochene Krug. Lustspiel von Heinrich von Kleist. Mit Illustrationen von Karl Becker. Deutsches Verlagshaus Bong & Co., 1892.

Sekundärliteratur

Schneider, Helmut J.: „Der zerbrochne Krug“. In: Kleist Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Hg. v. I. Breuer. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler 2013, S. 33-41.

Barth, Ilse-Marie et al.: Kommentar: Der zerbrochne Krug. In: Heinrich von Kleist – Dramen 1802 – 1807, Band 1. In: Heinrich von Kleist – Sämtliche Werke und Briefe. In vier Bänden. Hg. v. I.-M. Barth, K. Müller-Salget, S. Ormanns u. H. C. Seeba. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag 1991, S. 721-857.

2023

Heinrich von Kleist und das Militär

Die Koalitions- bzw. die Napoleonischen Kriege (1792-1815) ordneten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die politische Landkarte Europas neu und brachten die machtpolitischen Strukturen des Ancien Régimes ins Wanken. Fast alle Lebensbereiche waren infolgedessen geprägt von Unsicherheiten, von Instabilität, aber auch von einer allgemeinen Aufbruchsstimmung. Spätestens die Niederlage der preußischen Armee gegen die Truppen Napoleons bei Jena und Auerstedt im Oktober 1806 bestätigte die Auflösung der alten Ordnungen.

Das preußische Militärwesen prägte Kleist, der einem alten pommerschen Adels- und Offiziersgeschlecht entstammte, seit frühester Kindheit und Jugend an. Am 1. Juni 1792 trat er mit gerade einmal 14 Jahren als Gefreiter-Korporal in das Potsdamer Infanterieregiment Garde Nr. 15 ein und gehörte dort dem dritten Bataillon an, das im Rahmen des Rheinfeldzugs mehrfach in Kampfhandlungen verwickelte wurde – u. a. in den Gefechten bei Trippstadt im Juli 1794 (vgl. von Herrmann 2013: S. 258).

So ist es nicht weiter erstaunlich, dass das preußische Militär sowie die Beschreibungen von Kampfhandlungen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für Kleists literarisches Werk haben. Der Krieg lieferte Kleist einen konkreten Schauplatz für seine Dichtung, die sich entgegen der gängigen literarischen Strömungen auf anti-klassizistische Weise dem Irregulären verschreibt (vgl. 258). Nicht ohne Grund wird in der Kleist-Forschung von einer „Literatur des Krieges“ (ebd.: 258; zit. nach Carrière 1981) gesprochen.

In einer wegweisenden Arbeit hat der Literaturwissenschaftler Wolf Kittler gezeigt, dass vor allem der preußische Diskurs des Partisanenkriegs das literarische Werk Kleists in einem weitreichenden Maße bestimmt hat (vgl. 259). Der militärische Typus des Partisanen, der im spanischen Guerillakrieg von 1808 geboren wurde, verkörperte das genaue Gegenteil des gedrillten preußischen Soldaten. Während der napoleonischen Besatzung avancierte der Partisane unter den national-gesinnten Berliner Intellektuellen zum propagandistischen Leitbild des antifranzösischen Widerstands (vgl. ebd.: 258). Diesem Milieu kann auch Kleist zugeordnet werden, der mit „Die Herrmannsschlacht“ nach Carl Schmitt „die größte Partisanendichtung aller Zeiten“ (259; Schmitt 1992) geschrieben hat.

Die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des preußischen Militärwesens (z. B. in „Prinz Friedrich von Homburg“) spiegelt auch Kleists eigenen Konflikt wider. Mit seiner Militärkarriere war er zutiefst unzufrieden. Beeinflusst durch die Lektüre aufklärerischer Texte brachte Kleist in Briefen an seine Tante und an seine Halbschwester Ulrike seinen Unmut über das Militär sowie seine Zweifel an der von ihm ausgeübten Tätigkeit zum Ausdruck: „Gebe uns der Himmel nur Friede, um die Zeit, die wir hier so unmoralisch tödten, mit menschenfreundlicheren Thaten bezahlen zu können!“ (von Kleist 1795: 56-57).

1799 beendet er seine Militärlaufbahn entgegen den Traditionen und Wünschen seiner Familie „aus eignem Antriebe um meine Studia zu vollenden“ (Kleist 1799: 2). Seine Affinität zu militärischen Themen hatte Kleist jedoch nie ganz verloren. Auch wenn er nicht mehr im aktiven Dienst stand, hatten die verschiedenen Aspekte des preußischen Militärwesens einen großen Einfluss auf seine Werke und sind gleichzeitig ein Spiegelbild seiner Zeit und seiner eigenen Erfahrungen im preußischen Militär.

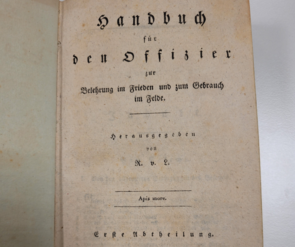

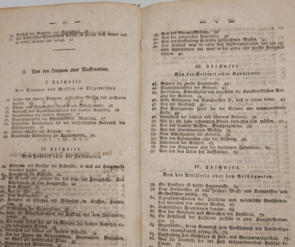

Vor dem Hintergrund dieses Aspektes aus Heinrich von Kleists Leben präsentieren wir unser Objekt des Monats für den September:

Rühle von Lilienstern, Otto August: Handbuch für den Offizier zur Belehrung im Frieden und zum Gebrauch im Felde. Erste und Zweite Abtheilung (in zwei Bänden). Berlin: G. Reimer 1817.

Hierbei handelt es sich, wie beim letzten ‚Objekt des Monats‘ um einen zeitgenössischen Ratgeber – diesmal für Offiziere. Darin erklärt“ werden verschiedene Szenarien und Vorgaben, wie sich ein Offizier des preußischen Militärs in Kriegs- sowie in Friedenszeiten zu verhalten habe.

Primärliteratur

Von Kleist, Heinrich: 25.02.1795: An Ulrike v. Kleist. [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: kleist-digital.de/briefe/002 [56-57], 26.09.2023).

Von Kleist, Heinrich: 17.04.1799: Revers zum Ausscheiden aus dem Militär. [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolf. (URL: kleist-digital.de/briefe/004 [2], 26.09.2023.

Sekundärliteratur

Herrmann, Hans-Christian von: Militärwesen. In: (Hg.) Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Lebern – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler 2013. S.258-260.

Heinrich von Kleist auf Reisen

Liebe Wilhelmine, laß mich reisen. Arbeiten kann ich nicht, das ist nicht möglich, ich weiß nicht zu welchem Zwecke. Ich müßte, wenn ich zu Hause bliebe, die Hände in den Schoß legen, und denken. So will ich lieber spatzieren gehen, und denken. Die Bewegung auf der Reise wird mir zuträglicher sein, als dieses Brüten auf einem Flecke. (Kleist v. 1801: 202-207).

Dies schrieb Heinrich von Kleist am 22. März 1801 seiner Verlobten Wilhelmine von Zenge, als er von einer „Fußreise aus Potsdam“ (ebd.: 7) zurück nach Berlin kehrte. Weiterhin erzählt er ihr von seiner Erkenntniskrise, die ihn zwei Jahre zuvor veranlassten, aus dem preußischen Militär auszutreten. Seit diesem erbetenen Abschied 1799 versuchte Heinrich von Kleist sowohl seine Autonomie als auch seinen ‚Lebensplan‘ mit ständig neuen Projekten als Bauer, Gelehrter, Angestellter und schließlich als Dichter zu verwirklichen.

Heinrich von Kleist war ein Reisender – im doppelten Sinne.

Im Sommer 1800 brach er gemeinsam mit seinem Freund Ludwig von Brockes zu seiner ersten größeren Reise auf – geplant war von Frankfurt (Oder) über Dresden nach Wien zu fahren. In Dresden änderten sie ihr Ziel jedoch und fuhren stattdessen für sechs Wochen nach Würzburg. Über den „Sinn und Zweck“ dieses neuen Reiseziels spekuliert die Kleist-Forschung nach wie vor (vgl. Breuer, Gutterman: 2013: 6).

Seit dieser Reise verbrachte Heinrich von Kleist sein Leben ohne nennenswerten festen Mittelpunkt an ständig wechselnden Orten in Preußen, in den deutschen Landen, in Frankreich oder in der Schweiz. Auffällig ist dabei, dass mit einem Ortswechsel oft Zäsuren bzw. einschneidende Erlebnisse in Kleists Biographie einhergingen:

Im Zuge der sogenannten „Kant-Krise“ 1801 reiste Kleist mit seiner Halbschwester Ulrike über mehrere Monate nach Dresden sowie über verschiedene Stationen bis nach Paris. Kleists Sinnkrise bot ihm nicht nur Anlass zu seiner ersten Paris-Reise, sondern markiert gleichzeitig den Beginn seines schriftstellerischen Schaffens (vgl. Breuer 2013: 2).

In Thun (Schweiz) wollte Kleist ein Jahr später ein Landgut kaufen, um Bauer zu werden, stattdessen kam es dort 1802 zum Bruch mit seiner Verlobten Wilhelmine von Zenge.

In Dresden ließ sich Kleist 1807 mit dem Vorhaben nieder, sich „irgendwo in der Nähe des Buchhandels aufzuhalten“ (Kleist v. 08.06.1807: 53), um als Verleger tätig zu werden.

Kleists umfangreiches Werk von acht Dramen, zwölf Erzählungen, Gedichten und Aufsätzen, kleineren Schriften und Anekdoten sowie zahlreichen journalistischen und redaktionellen Beiträgen inklusive der Herausgabe eines Kunstjournals und einer Tageszeitung ist somit an verschiedenen Orten in ganz Europa entstanden.

Vor dem Hintergrund dieses Aspektes aus Heinrich von Kleists Leben präsentieren wir unser Objekt des Monats für den Juli:

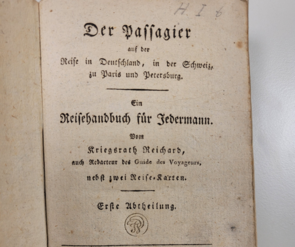

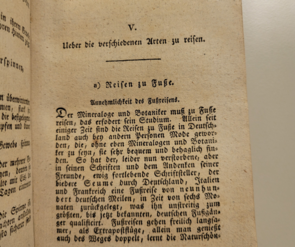

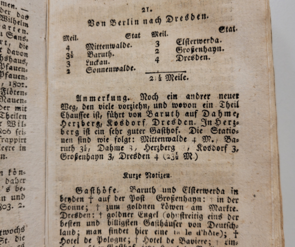

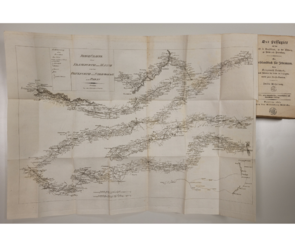

Kriegsrath Reichard: Der Passagier auf der Reise in Deutschland, in der Schweiz, zu Paris und Petersburg. Ein Reisehandbuch für Jedermann. Vierte, ganz umgearbeitete, neuverbesserte und neuvermehrte Auflage. Berlin: 1811.

Hierbei handelt es sich um einen zeitgenössischen Ratgeber für Reisende. Darin „erklärt“ werden nicht nur die verschiedenen Arten des Reisens (zu Fuß, mit dem Pferd oder der Postkutsche); enthalten sind auch Übersichten zu verschiedenen Maßeinheiten und Wechselkursen, Karten mit Streckenplänen der Postkutschen sowie Hinweisen, welche Speisen und Getränke sich am besten für die jeweilige Reiseart eigenen. Möglich, dass auch Heinrich von Kleist einen solchen Ratgeber auf seinen vielen Reisen mit sich führte.

Auch das Kleist-Archiv Sembdner wechselt diesen Sommer seinen Standort und zieht in Kürze aus den alten Räumlichkeiten im K3 in das neue Quartier – ebenfalls im K3 – um. Aus diesem Grund pausiert die Reihe „Objekt des Monats“.

Das nächste Objekt des Monats erscheint voraussichtlich wieder im September.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sommer.

Primärliteratur

Von Kleist, Heinrich: 22.03.1801: An Wilhelmine v. Zenge [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: https://kleist-digital.de/briefe/037 202-207 ], 26.07.2023).

Von Kleist, Heinrich: 08.06.1807: An Ulrike von Kleist [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: https://kleist-digital.de/briefe/106 [Z.53-54], 27.07.2023).

Sekundärliteratur

Breuer, Ingo u: Biographische Skizze. In: (Hg.) Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Lebern – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler 2013. S.1-4.

Breuer, Ingo u. Guttermann, Julia: Zeittafel. In: (Hg.) Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Lebern – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler 2013. S.5-10.

Heinrich von Kleist, ein Journalist?

Heinrich von Kleist, der Verfasser von Dramen, Novellen und Erzählungen, ist weltweit bekannt.

Heinrich von Kleist, der Journalist und Redakteur, hingegen weniger.

Auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung sind Kleists journalistisch-redaktionelle Projekte – namentlich der „Phöbus. Ein Journal für die Kunst“ sowie die „Berliner Abendblätter“ – bis in die späten 1990er-Jahre hinein eher stiefkindlich behandelt worden (vgl. Knittel 2013: 163; vgl. Peters 2013: 168). Dabei finden sich in ihnen Fragmente zu Vorstufen von Kleists Arbeiten sowie zahlreiche Idyllen, Gelegenheitsgedichte, Fabeln sowie kleinere politische Beiträge von Kleist.

Wir präsentieren unser Objekt des Monats im Juni und möchten damit auf Kleists journalistisches Schaffen aufmerksam machen:

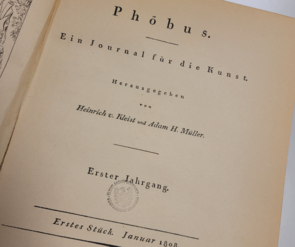

Faksimile-Ausgabe der Phöbus-Erstdrucke. Kleist, Heinrich v. & Müller, Adam Heinrich (Hg.): Phöbus. Ein Journal für die Kunst. München: Meyer&Jessen 1924 (=Neudrucke Romantischer Seltenheiten Bd.2).

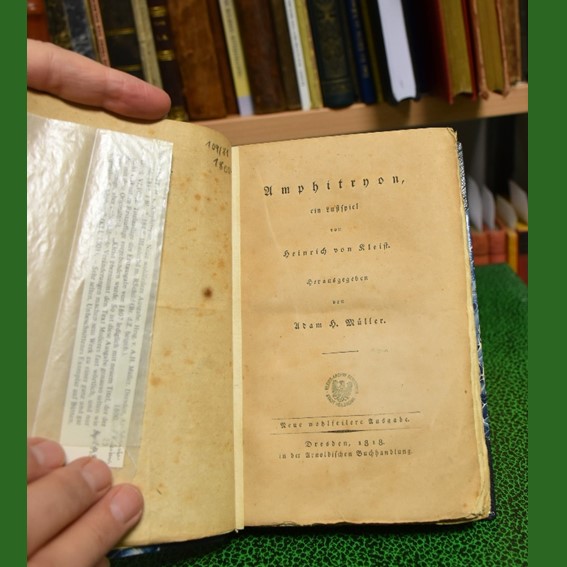

Dem „Phöbus“ vorausgegangen ist Kleists Absicht, sich „irgendwo in der Nähe des Buchhandels aufzuhalten, wo er am Wenigsten daniederliegt“ (Kleist v. 08.06.1807: 53-54). Nach seiner Freilassung aus der französischen Gefangenschaft (wegen angeblicher Spionage) ließ sich Kleist 1807 in Dresden nieder. Dort fasste er zunächst den Entschluss, gemeinsam mit dem Dresdner Staatstheoretiker und Diplomaten Adam Heinrich Müller eine „Buch-Karten-und Kunst-Handlung“ (Kleist v. 17.09.1807: 10) zu gründen. Diese Pläne scheiterten jedoch am Widerstand der Dresdner Buchhändler, die keine weitere Konkurrenz am Ort wünschten; anstelle der geplanten Kunstbuchhandlung „Phönix“ erschien am 23. Januar 1808 ein anderes Projekt – das Kunstjournal „Phöbus“ (dt. der Glänzende) im Selbstverlag (vgl. Knittel 2013: 163). Hierzu werben Kleist und Müller bei hochkarätigen Zeitgenossen wie Goethe, Wieland, Tieck, Friedrich Schleiermacher, Jean Paul u. a. um (Gast-)Beiträge in diesem Gemeinschaftsprojekt.

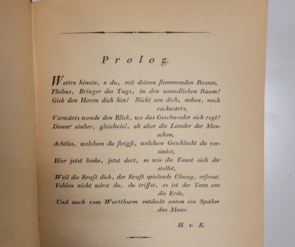

Das anspruchsvolle Programm, das dem „Phöbus“ zugrunde liegt, zeigt sich nicht nur in seinem ungewöhnlichen Format – eine zur ersten Ausgabe 58 Seiten starke Zeitschrift im Quartformat mit aufwendigen Kupferstichen als Titel- und Umschlagbilder – sondern auch im von Heinrich von Kleist verfassten Prolog, der vor Selbstbewusstsein, Pathos und Kraftentfaltung nur so strotzt:

„Wettre hinein, o du, mit deinen flammenden Rossen,/ Phöbus, Bringer des Tags, in den unendlichen Raum!/ Gieb den Horen dich hin! Nicht um dich, neben, noch/ rückwarts,/ Vorwärts wende den Blick, wo das Geschwader sich regt!/ Donnr‘ einher, gleichviel, ob über die Länder der Men-/schen,/Achtlos, welchem du steigst, welchem Geschlecht du ver-/sinkst,/ Hier jetzt lenke, jetzt dort, so wie die Faust sich dir/ stellt,/ Weil die Kraft dich, der Kraft spielende Übung, erfreut./ Fehlen nicht wirst du, du triffst, es ist der Tanz um/ die Erde,/ Und auch vom Wartthurm entdeckt unten ein Späher/ das Maas.“ (Kleist v. 1924).

Aufgrund von teilweise großen Publikationsverzögerungen und wohl auch der ungewohnten Ästhetik und dem interdisziplinären Mit- und Ineinander von Dichtkunst, Philosophie und bildenden Künsten wegen, wurde der „Phöbus“ von den Zeitgenossen eher verhalten aufgenommen (vgl. ebd.: 164). Obwohl es auch einige wohlwollende Vorabbesprechungen gab, fehlte es nicht an anonymen und pseudonymen Kritiken und Lästereien über das neue Journal (vgl. ebd.). Dies führte u.a. dazu, dass der „Phöbus“ lediglich einen Jahrgang erlebte und im Dezember 1808 eingestellt wurde.

Kleists zweites journalistisches Projekt – die „Berliner Abendblätter“ – erschienen von Oktober 1810 bis März 1811 täglich außer sonntags und ist damit eine der ersten deutschsprachigen Tageszeitungen (vgl. Peters 2013: 167). Das nur vier Seiten im Oktavformat starke Blatt wurde von Kleist im ersten Quartal beim Verleger Hitzig und im zweiten bei Verleger Kuhn publiziert (vgl. ebd.). Die „Berliner Abendblätter“ zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Mischung von Textsorten aus:

Nebst Anekdoten, Kunst- und Theaterkritiken, Berichten zu aktuellen Themen und Stellungnahmen sowie eigenen Erzählungen und Gedichten stellte Kleist auch „Polizeinachrichten“ aus den amtlichen Polizeirapporten zusammen. In den „Berliner Abendblättern“ wird ‚True Crime‘ somit erstmals ein wesentlicher Bestandteil deutschsprachiger Tagespresse (vgl. Peters 2013: 167). Anzumerken ist hier, dass der anfängliche Erfolg der „Berliner Abendblätter“ weniger Kleists eigenen literarischen Beiträgen, sondern insbesondere der Berichterstattung über die sog. ‚Mordbrennerbande‘ zuzuschreiben ist, die in Brandenburg und Berlin für zahlreiche Brandschatzungen verantwortlich war.

Die eigentümliche Textmischung aus Tagesnachrichten, aktueller Berichterstattung und literarischen Texten löste bei der zeitgenössischen Leserschaft einige Irritationen aus. So schrieb bspw. Wilhelm Grimm an Clemens Brentano: „[E]s ist als ob jemand, der uns raisonabel unterhalten, auf einmal mit seltsamer Vertraulichkeit seine Taschen herauszög, die Brodkrumen herauswischte und die Löcher zeigte […]“ (Peters 2013: 167, zit. nach Staengle 1997: 376).

Nachdem die polizeilichen Berichterstattungen, die Theaterkritiken und schließlich auch der Versuch, politische Nachrichten zum Kriegsverlauf zu drucken an der erstarkenden Zensur scheiterten, blieb der kommerzielle Erfolg auf bei den „Berliner Abendblättern“ aus, sodass die Zeitung nach dem zweiten Quartal eingestellt wurde.

Ob Heinrich von Kleist auch nach heutigen Maßstäben als „Journalist“ bezeichnet werden kann, darf kritisch hinterfragt werden. Nichtsdestotrotz sind seine journalistisch-redaktionellen Arbeiten und Gemeinschaftsprojekte, der „Phöbus“ sowie die „Berliner Abendblätter“, ebenso spannend und ergiebig wie seine weltberühmten Dramen und Erzählungen.

Weiterführend: In der Folge „Kleist, der Journalist“ unseres Podcasts „Warum Kleist?“ spricht die Journalistin Anna-Lena Scholz mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel über ihr Interesse für Kleists verlegerische Arbeit und diskutiert, ob vom „Journalisten“ Kleist überhaupt gesprochen werden kann.

Primärliteratur

Von Kleist, Heinrich: 08.06.1807: An Ulrike von Kleist [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: https://kleist-digital.de/briefe/106 [Z.53-54], 27.06.2023).

Von Kleist, Heinrich: 17.09.1807: An Ulrike von Kleist [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: https://kleist-digital.de/briefe/113 [Z.10], 27.06.2023).

Von Kleist: Prolog. In: Kleist, Heinrich v. / Müller, Adam H. (Hrsg.): Phöbus. Ein Journal für die Kunst. München: Meyer & Jessen, 1924. Faksimile-Ausgabe der Phöbus-Erstdrucke. Kleist-digital.de. Hrsg. von Günther Dunz-Wolff. (URL: kleist-digital.de/phoebus/01/01, 28.06.2023).

Sekundärliteratur

Knittel, Anton Philipp: Phöbus. Ein Journal für die Kunst. In: (Hg.) Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Lebern – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler 2013. S.162-166.

Peters, Sybille: Berliner Abendblätter. In: (Hg.) Ingo Breuer: Kleist-Handbuch. Lebern – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler 2013. S.166-172.

Karla Woisnitza und die Herrmannsschlacht

Was haben die Streamingplattform Netflix und Heinrich von Kleist gemeinsam?

Beide haben sich für eine Produktion bzw. ein Werk am historischen Stoff der Varusschlacht im Teutoburgerwald bedient. Bei Netflix laufen seit Oktober 2020 „Die Barbaren“ über den Bildschirm; Heinrich von Kleist wiederum begann unter dem Eindruck der Rebellion der Spanier gegen Napoleon (Volksaufstand in Madrid 1808) seine Arbeit an „Die Herrmannsschlacht“ (vgl. u.a. Müller-Salget 2013: 77).

Was Beiden noch gemein ist? Sowohl die Regisseure der Netflix-Produktion, als auch Heinrich von Kleist haben den historischen Stoff entsprechend umgeformt: Bei Kleist wird aus dem militärischen Helden Arminius bzw. Herrmann ein Intellektueller, der als skrupelloser Stratege einen Schlachtplan entwickelt, die Germanen mit Gräuelpropaganda aufstachelt und sich auch nicht davor scheut, eine Tändelei seiner Gattin Thusnelda mit dem römischen Legaten Ventidius in seine Pläne miteinzubeziehen.

Insofern überrascht es kaum, dass Kleists Drama „Die Herrmannsschlacht“ als „problematisches, […] Ärgernis erregendes Werk“ (ebd.: 79) gilt, zumal seine deutliche Vereinnahmung während der Zeit des Nationalsozialismus die Rezeptionsgeschichte entsprechend beeinflusste.

Entstanden ist das Drama vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege. Kleists Verhältnis zu Napoleon kann, laut Forschung, bestenfalls als ambivalent beschrieben werden. Am 24. Oktober 1806 schrieb er an seine Halbschwester Ulrike: „Wir sind die unterjochten Völker der Römer“ (ebd.: 76). Um gegen die französische Besatzung unter Napoleon vorzugehen, schrieb Kleist seine „Herrmannsschlacht“ mit dem agitatorischen Ziel, den Kampf gegen die französische Fremdherrschaft propagandistisch zu befeuern (vgl. ebd.). Dieses Anliegen war Kleist derart ernst, dass er in einem Brief vom 20. April 1809 schrieb: „jede Bedingung ist mir gleichgültig, ich schenke es [„Die Herrmannsschlacht“] den Deutschen; machen Sie nur, daß es gegeben wird“ (von Kleist 1809: 50-51).

Vor dem Hintergrund des kurzzeitigen Erfolgs der österreichischen Erhebung gegen Napoleon schickte Kleist am 1.Januar 1809 dem Wiener Dichter und Hofsekretär Heinrich Joseph von Collin eine Abschrift der „Herrmannsschlacht“ und bat ihn eindringlich, sich für eine Aufführung des Stückes am Wiener Hoftheater einzusetzen, das, wie er in zwei weiteren Briefen unterstrich, „einzig und allein auf diesen Augenblick berechnet“ sei“ (Müller-Salget, Klaus 2013: 77). Der ‚Augenblick‘ verstrich und im Zuge der Niederlage gegen Napoleon war an eine Aufführung oder einen Druck des Dramas vorerst nicht zu denken.

Erst 1818 wurde ein leicht abweichendes Bruchstück des Dramas (mit dem Titel „Marbod und Herrmann“) abgedruckt. 1821 erschien das Drama im Ganzen in den von Ludwig Tieck herausgegebenen „Hinterlassenen Schriften“ Kleists. Seine Erstaufführung hatte das Stück 1839 in Pyrmont, wo es vom Detmolder Hoftheater aufgeführt wurde.

Die weitere Rezeptionsgeschichte zeigt, wieso Kleists Stück einen derart problematischen Ruf genießt: War die politische Situation während der Restauration denkbar ungeeignet für eine Aufführung der „Herrmannsschlacht“, wurde das Stück erst wieder 1860 zum Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig in einer Fassung von Feodor Wehl aufgeführt – allerdings ohne größeren Erfolg. Erst in der Kaiserzeit setzte sich das Stück durch, da man das Drama „als prophetische Voraussage von Bismarcks ‚Einigungswerk‘“ interpretierte (ebd.). Im sogenannten ‚Dritten Reich‘ avancierte das Drama zum meistgespielten Stücks Heinrich von Kleists überhaupt. Es galt als „Gründungsmythos des Dritten Reichs‘, da Herrmann die Einigung aller Germanen bzw. Deutschen im gnadenlosen Kampf gegen den Feind aufgezeigt habe. (vgl. ebd.). Aufgrund seiner Beliebtheit während der Nazizeit wurde das Stück nach 1945 kaum mehr aufgeführt. Auch nach der international viel diskutierten Inszenierung von Claus Peymann (1982) im Schauspielhaus Bochum, der Herrmann u. a. mit Anklängen an den südamerikanischen Guerillero Che Guevara zeigte, bleibt „Die Herrmannsschlacht“ noch immer Kleists problematischstes Werk.

Diese unrühmliche Rezeptionsgeschichte kommt nicht von ungefähr:

Das Stück gibt mit seiner „hasserfüllten Einseitigkeit, mit seinen Totschlags-Parolen und seinen ‚Sieg-oder-Untergang‘-Phantasien“ (ebd.) ausreichend viele Anknüpfungspunkte für eine derartige Rezeption.

„Die Herrmannsschlacht“ nimmt somit eine Sonderstellung in Kleists dramatischem Werk ein: Auf Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten, die seine Dichtung ansonsten kennzeichnen, verzichtet Kleist zugunsten einer „ihm im Grunde wesensfremden Eindeutigkeit, von der er sich eine Fanalwirkung versprach.“ (ebd.).

Rar gesät sind auch die künstlerischen Auseinandersetzungen mit Kleist „Herrmannsschlacht“; sie „spiegeln oft die Hilflosigkeit im Umgang mit dem Drama wieder“ (Wilk-Mincu 2002: 10). Erst in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts findet „Die Herrmannsschlacht“ größere Beachtung bei den Kunstschaffenden – wohl nicht zufällig fällt auch die Inszenierung von Peymann in diesen Zeitraum (vgl. ebd.).

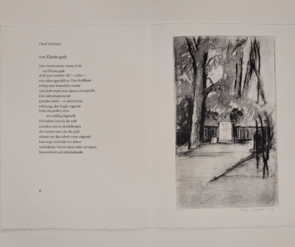

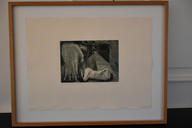

Auch die Künstlerin Karla Woisnitza (geboren 1952 in Rüdersdorf bei Berlin) beschäftigte sich ausgiebig mit Kleists Werken. „Die Herrmannsschlacht“ soll ihr aus der Seele gesprochen haben, sodass sie bereits 1979 einen umfangreichen Zyklus von insgesamt 50 Zeichnungen mit Blei, Grafit, Aquarell, Farbstiften und Tusche (DIN-A-3-Format) schuf (vgl. ebd.: 15).

In diesem Monat stellen wir dieses Stück der Kleistrezeption vor:

Woisnitza, Karla: Die Hermannsschlacht. Ein Drama von Kleist. Als Bildgeschichte in 50 Zeichnungen.

Wer unser Objekt des Monats Mai 2023 vor Ort sehen will, hat vom 17. Juni - 10. September 2023 die Chance dazu: Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus lädt ein zur Ausstellung „Karla Woisnitza. Über Grenzen“. Von Malerei und Zeichnung über Druckgrafik bis hin zu Materialcollage und Installation reicht die Vielfalt von Woisnitzas künstlerischen Ausdrucksformen. Dabei offenbart sie eine enorme Empfänglichkeit für Literatur (u. a. zu Heinrich von Kleist), die in der vom Kleist-Archiv Sembdner als Leihgabe bereitgestellten Mappe zu „Die Herrmannsschlacht“ ihren Ausdruck findet.

Karla Woisnitza, geboren 1952 in Rüdersdorf bei Berlin, studierte 1973-1978 Bühnen- und Kostümbild an der HfBK Dresden. 1991 absolvierte sie ein externes Diplom in Malerei und Grafik. 1994 wurde sie mit dem Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste Berlin ausgezeichnet. 1996 erhielt sie ein Stipendium der Mid-America Arts Alliance in den USA. Seit Beginn ihrer selbständigen künstlerischen Tätigkeit 1979 war die Künstlerin auf über 300 Ausstellungen in Galerien und Museen in Deutschland und international vertreten, zuletzt: mumok (Wien, 2009), Tate Modern (London, 2012), Centro Cultural Correios, (Rio de Janeiro, 2014) und Sprengel Museum (Hannover, 2017). Ihre Werke befinden sich in der der Staatsbibliothek Berlin, der Kunstsammlung Chemnitz, dem Kupferstichkabinett und Kunstfonds Dresden, dem NMWA (National Museum of Women in the Arts) Washington D.C., und weitere.

Primärliteratur:

Von Kleist, Heinrich: 20.04.1809: An Heinrich Joseph von Collin [Brief]. Kleist-digital.de. Hrsg. Von Günther Dunz-Wolff. (URL: kleist-digital.de/briefe/152 [Z.50-52], 15.05.2023).

Sekundärliteratur:

Müller-Salget, Klaus: Die Herrmannsschlacht. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S. 76-79.

Wilk-Mincu, Barbara: Karla Woisnitza. Die Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist. Ein Bilderbuch. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner 2002.

Rezeptionen Kleists Käthchen von Heilbronn

1994 eröffnete der Literaturkritiker Helmut Koopmann die Jahrestagung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft mit den Worten: „Kaum ein anderer Dichter hat sich so sehr allen vorschnellen Annäherungsversuchen verschlossen, kaum ein anderer ist in seiner Sprache, ist in seinen Themen unzugänglicher als Kleist […]. Aber kaum ein anderer hat die Kunst der Moderne stärker beschäftigt, als dieser so unzugängliche Kleist […]“ (Helmut Koopmann; zit. n. Breuer 2013: 409).

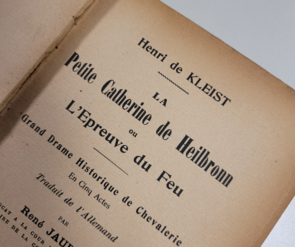

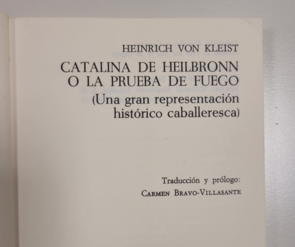

Tatsächlich weisen die verschiedenen Arten der Rezeption und Wirkung von Kleists Erzählungen und Bühnenstücken starke Eigendynamiken auf. Bereits im Mai 2022 haben wir mit dem damaligen Objekt des Monats – einer japanischen Übersetzung von Die Marquise von O… – auf die internationale Kleist-Rezeption verwiesen. Dieses Thema wollen wir erneut aufgreifen: Unsere Objekte des Monats sind verschiedene Ausgaben bzw. Übersetzungen von Kleists Das Käthchen von Heilbronn. Wir können hier nur einen kurzen, exemplarischen Einblick in die französische, spanische, dänische und japanische Kleist-Rezeption sowie deren Wirkung geben.

Französische Rezeption

Die Rezeption Kleists in Frankreich kennzeichnet „eine deutliche Verspätung“ (Roussel 2013: 436). Grund hierfür war nicht nur der mangelnde Bekanntheitsgrad Kleists zu seinen Lebzeiten, sondern auch seine nur allmählich zunehmende Repräsentanz in der Literaturgeschichte bzw. der öffentlichen Wahrnehmung. In Frankreich erschien der Name ‚Heinrich von Kleist‘ vermutlich zunächst im Zusammenhang mit den Aufführungen von Das Käthchen von Heilbronn (1810 in Wien) und Amphitryon (1807 in Dresden). Die französische Presse kritisierte Kleists Stücke jedoch als „Beispielfall einer bloßen Imitation französischer Klassiker“ (ebd.: 437). Ihren Eingang in literarisch-kreative Prozesse fanden Kleist und seine Werke in Frankreich erst mit dem existenzialistischen Theater der 1950er-Jahren. (vgl. ebd.: 436f.).

Spanische Rezeption

Die Rezeption Kleists in Spanien ist lange ein noch „weitestgehend unerforschtes Feld“ (Grünewald 2013: 440). Der spanische Germanist Javier Orduña datiert den Beginn einer spanischen Rezeption Kleists auf den Beginn der 1920er-Jahre, als die Novelle Die Marquise von O… zum ersten Mal in spanischer und katalanischer Sprache veröffentlicht wurde (vgl. ebd.). Doch es ist davon auszugehen, dass Kleists Werke einigen Intellektuellen durch französische und italienische Publikationen schon zuvor bekannt waren (vgl. ebd.) So übersetzte der italienische Hispanist und Germanist Arturo Farinelli im Rahmen einer Buchrezension einen Vers aus Kleists Ode An Palafox als Beispiel deutsch-spanischer Empathie während des spanischen Unabhängigkeitskriegs (vgl. ebd.: 440). In den 1930er-Jahre wird die Kleist-Rezeption v. a. von Stefan Zweigs Novelle Der Kampf mit dem Dämon (ab 1934 in spanischer Übersetzung) stark beeinflusst, bleibt aber weiterhin weitestgehend unbeachtet. Parallel zum wachsenden Interesse an Kleist im Rahmen des französischen Theaters der 1950er-Jahre, wurde auch die spanische Öffentlichkeit auf Kleist aufmerksam. So ist es zu erklären, dass im Januar 1954 zum ersten Mal (!) ein Theaterstück Kleists auf die spanische Bühne gebracht wurde: Der zerbrochne Krug.

Dänische bzw. skandinavische Rezeption

Die literarische sowie szenische Kleist-Rezeption verläuft in den skandinavischen Ländern überwiegend parallel (vgl. Vestli 2013: 446). Zwar lässt sich sowohl in Dänemark und Norwegen, als auch in Schweden eine relativ lange Übersetzungstradition nachweisen; eine Bühnenrezeption hingegen fällt überall spärlich aus (vgl. ebd.). Als Dramatiker scheint Kleist in den skandinavischen Ländern kaum zur Kenntnis genommen worden zu sein. Lediglich im Det Kongelige Teater (Kopenhagen) lässt sich von einer gewissen Kleist-Tradition sprechen, da dort bereits zu Beginn des 19.Jhr. Das Käthchen von Heilbronn (1818) und Prinz Friedrich von Homburg (1828) gespielt wurde (vgl. Wartusch 1998). Ein verstärktes Interesse an Kleist als Bühnenautor zeichnet sich in den skandinavischen Ländern seit Anfang der 1990er-Jahre ab (vgl. ebd.: 447).

Japanische Rezeption

Die Geschichte der japanischen Kleist-Rezeption lässt sich – der allgemeinen Rezeption der westlichen Literatur folgend – in drei große Phasen eingliedern (vgl. Manabe/Mandelartz 2013: 450): Die ersten, experimentellen Übersetzungsversuche von westlicher Literatur erscheinen zum Ende des 19. Jahrhunderts (Meiji-Zeit). Nach der Jahrhundertwende (Shôwa-Zeit) liegt eine moderne japanische Literatursprache vor, deren Ausbildung durch die Kleist-Rezeption (vor allem durch Übersetzungen) entscheidend mitbeeinflusst wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, um 1947, wurde mit Der Zerbrochne Krug erstmals ein Theaterstück Kleists auf die japanische Bühne gebracht (vgl. ebd: 452). Ab den 1990er-Jahren, wohl auch veranlasst durch zahlreiche Neuübersetzungen, setzte eine erneute, intensive Kleist-Rezeption in Japan ein. So spielt Kleist im Roman The Beautiful Annabel Lee was Chilled and Killed (2007) des Literaturnobelpreisträgers Kenzabuô Ôe eine zentrale Rolle (vgl. ebd.: 452).

Im Bestand des Kleist-Archiv Sembdners befinden sich weitere Übersetzungen der Werke Kleists u. a. in niederländischer, italienischer, koreanischer oder griechischer Sprache. Sie alle belegen, dass Kleist und seine Werke, scheinen sie hinsichtlich ihrer Themen und Sprache noch so unzugänglich, in der modernen Literatur und Kultur noch immer gegenwärtig sind und im Interesse einer breiten Öffentlichkeit stehen.

Weiterführend: Die Übertragung der Werke Kleists ins Ungarische zählt mit zu den umfassendsten Kleist-Übersetzungen. Doch woher kommt die Faszination der ungarischen Leserschaft für Kleists Stücke und Novellen? Der in Budapest geborene Autor und Übersetzer Akos Doma versucht, im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel dies zu beantworten. Hier geht’s zur neusten Folge unseres Podcasts „Warum Kleist?“

Literatur:

Breuer, Ingo: Rezeption und Wirkung. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S.409.

Grünewald, Heidi: Spanien, Mittel- und Südamerika. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S.440-444.

Manabe, Masanori u. Mandelartz, Michael: Japan. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S. 450-453.

Roussel, Martin: Frankreich. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S.436-440.

Vestli, Elin Nesje: Skandinavien. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S.446-447.

Wartusch, Rüdiger: Käthchens Kopenhagener Schwester Maria. Eine Dokumentation der frühesten Kleist-Übersetzung. Vortrag am 14. Juli 1998 in der Stadtbücherei Heilbronn. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner 1998.

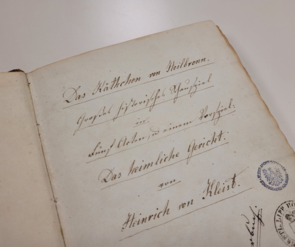

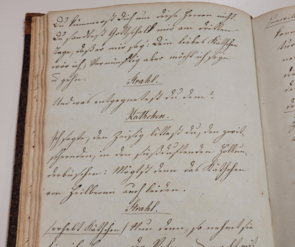

Soufflierbuch der Detmolder Käthchen-Fassung von 1842

Das Käthchen von Heilbronn. Großes historisches Schauspiel in Fünf Acten, u. einem Vorspiel: Das heimliche Gericht. Souf[f]lierbuch. Fürstl[ich] Lipp[isches] Hoftheater. [Detmold 1842]. „36 Bogen“ (277 beschriebene Seiten) von Schreiberhand. Handschrift einer von Helmut Sembdner als „Detmolder ‚Käthchen von Heilbronn‘“ eingeordneten unbekannten Bühnenfassung. Dazu Faksimile-Edition von Helmut Sembdner.

„Das Käthchen von Heilbronn“ und „Der zerbrochne Krug“ gehören zu den meistgespielten Bühnenstücken von Heinrich von Kleist. Zusammen mit der Erzählung „Michael Kohlhaas“ zählen beide zu den bekanntesten Werken Kleists. Kleists „Käthchen von Heilbronn“ war im Unterschied zu anderen seiner Bühnenstücke - nicht zuletzt aufgrund der späteren Bearbeitungen von Franz von Holbein und durch die Inszenierungen der Meininger – bereits im 19. Jahrhundert ein regelrechter Kassenschlager.

Im „Käthchen“ fährt Kleist alles auf, was die Theaterbühne zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu leisten imstande war: ein geheimnisvolles Femegericht, Ritterkämpfe, ein brennendes Schloss, einen Cherub, dazu Intrigen, einen Giftanschlag und eine Unmenge vertauschter Briefe. Das „Käthchen von Heilbronn“ gleicht einer rätselhaften Melange aus literarischen und stoff- sowie motivgeschichtlichen Bezügen. Das Stück scheint sowohl (historisches) Ritterschauspiel, als auch Märchen, volkstümliche Legende und Parodie zu sein – gleichzeitig sträubt sich das Drama gegen eine eindeutige Gattungszuschreibung.

Die Zwiespältigkeit, ob Kleists Grundintention beim Schreiben als parodistisch oder ernst einzustufen sei, kennzeichnet noch heute die einschlägige Forschungsliteratur (vgl. Lü 2013: 74). Dabei ist anzumerken, dass sich diese Zwiespältigkeit nur auf die Buchausgabe bezieht. Wann Kleist genau mit der Arbeit am „Käthchen“ begann, ist unklar. Ein Brief an den Verleger Cotta im Sommer 1808, dass bereits eine vollständige Fassung des Textes vorliege, legt nahe, dass Kleist spätestens im Herbst 1807 mit den Arbeiten am „Käthchen“ begann. Das fertige Manuskript erhielt Cotta jedoch erst am 12. Januar 1810. Einzelne Text-Fragmente ließ Kleist schon im April/Mai-Heft 1808 bzw. dem September/Oktober-Heft 1809 in seiner Zeitschrift „Phöbus“ abdrucken (vgl. ebd.: 71).

Um das „Käthchen“ überhaupt auf die Bühne bringen zu können, bearbeitete und kürzte Kleist den Text mehrfach rigoros – nicht zuletzt der „ausufernden Rhetorik“ der Reden Theobalds und des Grafens wegen (vgl. ebd.). In einem brieflichen Kommentar an Marie von Kleist (wahrscheinlich im Mai 1811) schreibt Kleist: „Das Urtheil der Menschen hat mich bisher viel zu sehr beherrscht; besonders das Käthchen von Heilbronn ist voll Spuren davon. Es war von Anfang herein eine ganze treffliche Erfindung, und nur die Absicht, es für die Bühne passend zu machen, hat mich zu Mißgriffen verführt, die ich jetzt beweinen mogte.“ Welche Aspekte der finalen Fassung Kleist im Rückblick jedoch als „Missgriffe“ erschienen sein mögen, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren (vgl. ebd.: 72).

Die Uraufführung der bearbeiteten Fassung des „Käthchens“ erfolgte am 17. März 1810 im Theater an der Wien. Waren Kleists Stücke für gewöhnlich keine Straßenfeger, verhielt es sich beim „Käthchen“ anders. Etliche Postkarten, Papiertheater, Opern, Gemälde und nicht zuletzt die Repräsentationsfigur von Heilbronn selbst zeigen, wie sehr die Figur des Käthchens das zeitgenössische Publikum berührte. Kleists literarische Zeitgenossen blieben dennoch skeptisch: Goethe soll das Stück angeblich ins Feuer geworfen haben, da es ein „wunderbares Gemisch aus Sinn und Unsinn“ sei, das er keinesfalls in Weimar aufführen werde.

Unser Objekt des Monats März, das Soufflierbuch der Detmolder Käthchen-Fassung von 1842, ist nicht nur ein Stück Theatergeschichte, sondern auch Teil der Rezeptionsgeschichte des „Käthchens von Heilbronn“. Auch heute wird das Stück in verschiedenen Inszenierungen noch immer auf die Bühne gebracht; etwa von der Regisseurin Elsa-Sophie Jach am Residenztheater München (UA, 2022).

Weiterführend:Im Podcast „Warum Kleist?“ spricht Elsa-Sophie Jach mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel über ihre Kleist-Inszenierungen und wieso sie in Käthchen ein Alter Ego Kleists sieht.

Ferner erhalten Sie im Kleist-Archiv Sembdner eine Reihe von Publikationen zu Heinrich von Kleist, dem „Käthchen von Heilbronn“ uvm.

Literatur:

Lü, Yixu: Das Käthchen von Heilbronn. In: Ingo Breuer (Hg.) Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013. S. 67-76.

Heinrich von Kleist und der jüdische Geschichtsschreiber

„Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin“ ist Heinrich von Kleists letztes Drama. Obwohl er die Uraufführung nicht mehr miterlebte, stieß dieses Werk (wie auch seine anderen) bei den Zeitgenossen auf wenig Resonanz bzw. auf Auflehnung. Vor allem die enthaltene Todesfurchtszene des Prinzen (3. Akt, 5. Aufzug) galt lange als nicht bühnentauglich, da sie nicht ins männliche Soldatenbild Preußens passte. Erst zehn Jahre später, am 03. Oktober 1821, wurde eine zensierte Version des Stückes im Wiener Burgtheater unter der Regie von Josef Schreyvogel uraufgeführt – um bereits nach vier Wiederholungen auf Betreiben des Erzherzogs Karl abgesetzt zu werden.

Wann genau Heinrich von Kleist mit der Arbeit an „Prinz Friedrich von Homburg“ begonnen hatte, ist nicht überliefert. Dem Eintrag im Entleihbuch der Königlichen Bibliothek Dresden zufolge hatte er vom 09. Januar bis zum 01. März 1809 das Geschichtsbuch des preußischen Feldpredigers Karl Heinrich Krause „Mein Vaterland unter den hohenzollerischen Regenten“ entliehen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt dürfte Kleist mit den Recherchen für sein Drama begonnen haben (vgl. Hamacher 2013: 80). Auch das Objekt des Monats ist Teil des Entstehungskontexts von Kleists letztem Drama:

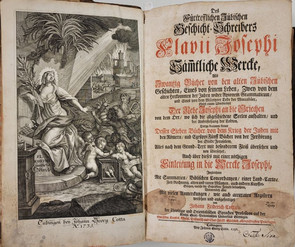

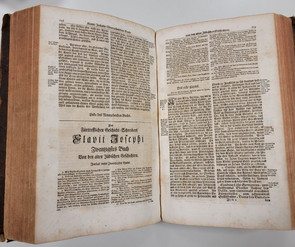

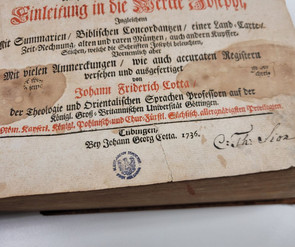

Johann Friderich Cotta (Hg.): Des Fuertrefflichen Juedischen Geschicht-Schreibers Flavii Josephi saemtliche Wercke. Tübingen: Cotta 1736.

Unmittelbar zuvor, vom 19. Dezember 1808 bis 02. Januar 1809 hatte Kleist „Josephi Werke“ aus der Königlichen Bibliothek Dresden in einer Ausgabe von 1736 entliehen (vgl. Hamacher: 81).

Der Bericht des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus (37-110 n. Chr.) fasst den Jüdischen Krieg und die Zerstörung Jerusalems durch Titus (39-81 n. Chr., Sohn von Kaiser Vespasian) zusammen. Da die Darstellung der Befehlsverweigerung mehrerer römischer Soldaten beim Kampf um die Eroberung Jerusalems sowie die Strafrede Titus‘ an seine Soldaten, Parallelen zu Kleists Behandlung des Normkonflikts aufweist, könnte es sich bei Titus um ein historisches Substrat des Kurfürsten Friedrich Wilhelm in Kleists Drama handeln (vgl. ebd.).

Darüber hinaus beschäftigt sich Kleist wenig mit dem Werk des Jüdischen Geschichtsschreibers, was gleichermaßen bezeichnend ist für sein Gesamtwerk: In seinen Werken und Briefen hat sich Kleist an keiner Stelle explizit über das Judentum bzw. über Jüdinnen und Juden geäußert. Auch bedient er in seinen Werken keine antisemitischen Klischees, sondern zitiert positiv Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“. Dennoch nimmt Kleist an Treffen der antisemitischen „Deutschen Tischgesellschaft“ teil und somit bleibt Kleists Verhältnis zum Judentum bestenfalls ambivalent.

Auch das Literaturhaus Heilbronn hat sich dieser Frage angenommen und den renommierten Kleist-Forscher Dr. Ingo Breuer am 22. September 2021 eingeladen, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ über „Kleist und das Judentum seiner Zeit“ zu sprechen.

Das Kleist-Archiv Semdner präsentiert im Februar eine zeitgenössische Ausgabe eben jenes Werkes, das auch Heinrich von Kleist für sein letztes Drama zu Recherchezwecken nutzte, und das somit Teil der Entstehung- und Quellengeschichte der Kleist-Forschung ist.

Weiterführende Literatur:

Cotta, Johann Friderich (Hg.): Des Fuertrefflichen Juedischen Geschicht-Schreibers Flavii Josephi Saemtliche Wercke. Als Zwanzig Buecher von den alten Juedischen Geschichten, Eines von seinem Leben, Zwey von dem alten Herkommen der Juden wider Apionem Grammaticum/ und Eines von dem Maertyrer Tode der Maccabaeer, Nebst einem Uberbleibsel. Der Rede Josephi an die Griechen von dem Ort, wo sich die abgeschiedene Seelen aufhalten, und der Auferstehung der Todten. Hierzu kommen ferner dessen Sieben Buecher von dem Krieg der Juden mit den Roemern/ und Egesippi Fuenff Buecher von der Zerstoerung der Stadt Jerusalem. Tübingen: Cotta 1736.

Hamacher, Bernd: „Prinz Friedrich von Homburg“. In: Breuer, Ingo (Hg.): Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler 2013. S.80-89.

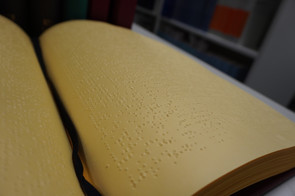

„Michael Kohlhaas“ und acht weitere Werke von und zu Kleist in Brailleschrift

V. l. n. r.: „Penthesilea“, „Der zerbrochene Krug“, „Michael Kohlhaas“, „Heinrich von Kleist“ von Peter Staengle in 2 Bänden, „Die Marquise von O.“, „Prinz Friedrich von Homburg“, „Das Bettelweib von Locarno“. Unten: „Amphitryon“

"Amphitryon" von Heinrich von Kleist in Brailleschrift

Das Kleist-Archiv Sembdner ist Heilbronns kulturelles Kleist-Gedächtnis. Mehr als 10 000 Schriftstücke, Videos, Filme, Zeitungsausschnitte und Kunstobjekte zu Kleist und seinen Werken sind darin erfasst und erhalten.

Die meisten dieser Schriftstücke sind in der gängigen Schwarzschrift verfasst und gedruckt, d. h. schwarze Schrift auf weißem Grund. Doch nicht alle sind in der Lage, diese Schrift zu lesen. Menschen mit einer (starken) Sehbeeinträchtigung können Schwarzschrift oft nur sehr schwer oder gar nicht lesen. Abhilfe schafft hier die von Louis Braille (1809-1852) erfundene Brailleschrift; eine von hinten in das Papier gepresste Blindenschrift, die mit den Fingerspitzen ertastet und dadurch gelesen werden kann.

Anlässlich des 4. Januars – dem seit 2001 gefeierten „Welt-Braille-Tag“ – sowie des 23. Januars – dem internationalen Tag der Handschrift – stellt das Kleist-Archiv Sembdner gleich mehrere Objekte vor: